はじめに

日本という島国は、北は北海道から南は沖縄まで、その多様な気候と地形が生み出した豊かな食文化を持っています。海に囲まれた環境から生まれた海の幸、山々に恵まれた山の幸、そして四季折々の変化に合わせて発展してきた保存食や伝統料理の数々。これらの郷土料理は、地域の歴史や文化、人々の暮らしを色濃く反映しています。

地域特有の食材や調理法から生まれた郷土料理には、その土地ならではの魅力があります。例えば、厳しい冬を乗り越えるための保存食や栄養価の高い料理、あるいは地元の特産品を活かした独創的な一品など、バラエティ豊かな日本料理の世界が広がっています。これらのご当地グルメは、単なる「食べ物」ではなく、その地域の人々の知恵と工夫の結晶なのです。

本記事では、日本全国47都道府県それぞれの代表的な郷土料理を一挙にご紹介します。北海道から沖縄まで、地理的な順序でそれぞれの地域の名物料理、その歴史や特徴、食べられる場所などを詳しく解説していきます。この記事を通じて、日本の食文化の奥深さと多様性を感じていただき、実際に足を運んで味わってみたくなるような情報をお届けします。

さあ、全国の郷土料理の旅に出かけましょう!

北海道・東北地方の郷土料理

北海道

日本最北の大地、北海道は豊かな自然と広大な大地に恵まれた食材の宝庫です。

ジンギスカン

出典:「北海道ジンギスカン(味付)の焼き方・食べ方レシピ | 北海道へ行こう!⧉」|北海道へ行こう!

https://www.saihok.jp/hokkaido/gourmet/post-199/

:北海道を代表する郷土料理で、羊肉を特殊な形状の鍋で野菜と一緒に焼いて食べます。名前はモンゴルの英雄「チンギス・ハン」に由来しますが、実は北海道で発展した日本独自の料理です。タレに漬け込んだ羊肉の香ばしさと野菜の甘みが絶妙で、地元のサッポロビールとの相性も抜群です。札幌市内には「ジンギスカン専門店だるま」など老舗店が多数あります。

石狩鍋

出典:「石狩鍋|おすすめレシピ365|おすすめレシピ|北海道ぎょれん⧉」|gyoren.or.jp

https://www.gyoren.or.jp/cooking/recipe/32.html

:北海道を流れる石狩川の名前を冠したこの郷土料理は、新鮮な鮭と野菜、豆腐などを味噌仕立てで煮込んだ鍋料理です。秋に獲れる鮭を使った伝統料理で、漁師たちの間で生まれました。野菜の甘みと鮭の旨味が溶け出した味噌スープは絶品で、寒い北海道の冬の定番料理となっています。

ルイベ

出典:「郷土料理ルイベについて解説!ルイベ漬けのレシピもご紹介 | デリッシュキッチン⧉」|delishkitchen.tv

https://delishkitchen.tv/articles/779

:アイヌ民族の伝統的な保存食で、鮭を薄く切り、半解凍の状態で醤油などをつけて食べる料理です。「ルイ」は「溶ける」、「ペ」は「水」を意味するアイヌ語に由来し、まさに「溶ける水」のような食感が特徴です。現代では日本料理の刺身のように洗練され、北海道の高級料亭でも提供されています。

青森県

りんごの生産量日本一を誇る青森県は、海の幸も山の幸も豊富な食材の宝庫です。

けの汁:青森県の代表的な郷土料理で、特に津軽地方で親しまれています。「け」とは方言で「今日」を意味し、その日に取れた旬の野菜や山菜をふんだんに使った具だくさんの汁物です。青森の厳しい冬を乗り越えるための栄養満点な料理として発展しました。ごぼう、人参、大根などの根菜類と、季節の山菜、きのこ類に塩や味噌で味付けした素朴ながらも深い味わいが特徴です。青森市内の「津軽三味線りんご箱」などの郷土料理店で味わうことができます。

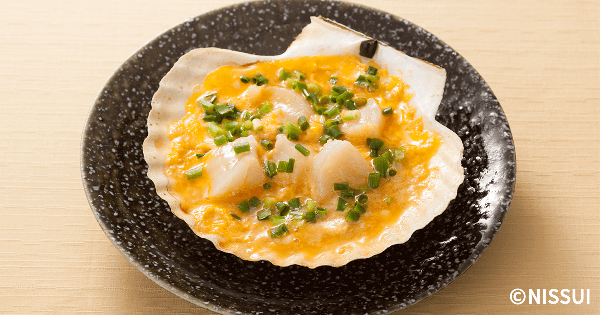

ほたての貝焼き味噌

出典:「ほたての貝焼きみそ | レシピ | ニッスイ⧉」|ニッスイ公式サイト

https://www.nissui.co.jp/recipe/01128.html

:青森県は全国有数のホタテの産地です。この料理は、ホタテの貝殻を器にして、ホタテの身と内臓(うに状の部分)を味噌と合わせて焼いたもので、ホタテの旨味と味噌の風味が絶妙に調和しています。特に陸奥湾で水揚げされるホタテは肉厚で甘みがあり、地元では「海のバター」と呼ばれるほど。観光地の食堂や居酒屋で広く提供されています。

岩手県

豊かな自然と伝統文化が息づく岩手県の郷土料理は、素朴ながらも深い味わいが特徴です。

冷麺:盛岡冷麺として全国的に知られるようになった料理です。終戦後、朝鮮半島からの帰国者が開いた店から広まったとされています。コシのある麺に、牛肉や野菜などを載せ、冷たいスープで食べる夏の定番料理です。盛岡市内には「ぴょんぴょん舎」など有名店が多数あります。

出典:「焼肉・冷麺 ぴょんぴょん舎⧉」|焼肉・冷麺 ぴょんぴょん舎

https://www.pyonpyonsya.co.jp/

わんこそば:小さな椀に少量のそばを入れ、次々と給仕される独特のスタイルで食べる岩手の伝統料理です。「もういいでがんす(もう十分です)」と言うまで給仕が続くという独特の食文化は、観光客にも人気があります。花巻や盛岡の老舗そば店で体験できます。

もち料理:岩手県は「餅の国」と呼ばれるほど、様々なもち料理が発達しています。ひっつみ(すいとん)、イーハトーブ餅(じゃがいも餅)など、地域によって様々な種類があります。特に冠婚葬祭や祭事には欠かせない存在で、日常食としても親しまれています。

宮城県

三陸の海の恵みと仙台平野の農産物に恵まれた宮城県は、豊かな食文化を育んできました。

ずんだもち

出典:「(選定料理)ずんだ餅のレシピ(ずんだ茶寮 仙台駅西口店)|宮城県の郷土料理|家庭で味わう郷土料理⧉」|location-research.co.jp

https://www.location-research.co.jp/kyoudoryouri100/recipe/recipe/040028

:枝豆をすりつぶして砂糖を混ぜた「ずんだ」をお餅にかけて食べる宮城県の代表的な郷土菓子です。初夏から秋にかけての枝豆の季節に特に美味しくいただける一品で、鮮やかな緑色と優しい甘さが特徴です。仙台駅構内の「ずんだ茶寮」など、多くの店で提供されています。

牛タン

出典:「【公式】仙台「伊達の牛たん本舗」牛タン専門店⧉」|仙台「伊達の牛たん本舗」牛タン専門店

https://www.dategyu.jp/

:厳密には戦後に生まれた料理ですが、今や仙台を代表する名物料理として全国に知られています。厚切りの牛タンを塩で味付けし、炭火で焼き上げる料理で、独特の歯ごたえと旨味が特徴です。発祥の店「太助」をはじめ、仙台市内には牛タン専門店が数多くあります。

はらこ飯:秋に産卵のために川を上る鮭の卵(イクラ)と身を炊き込みご飯にのせた料理です。特に宮城県の北部、鮭の遡上で知られる鳴子温泉周辺や石巻地方の郷土料理として親しまれています。鮭の塩気とイクラの弾ける食感が絶妙な秋の味覚です。

秋田県

日本有数の米どころであり、豪雪地帯でもある秋田県の郷土料理は、厳しい冬を乗り切るための知恵が詰まっています。

きりたんぽ

出典:「きりたんぽ鍋 | レシピ一覧 | サッポロビール⧉」|サッポロビール株式会社

https://www.sapporobeer.jp/feature/recipe/0000001660/

:秋田県を代表する郷土料理で、米をつぶして杉の棒に巻きつけ、焼いたものを「たんぽ」と呼びます。これを鶏肉や野菜と一緒に煮込んだ「きりたんぽ鍋」は秋田の冬の定番料理です。もともとは秋田県北部の山間部、特に鹿角地方のマタギ(猟師)たちの料理でした。米どころ秋田ならではの発想から生まれた料理で、シンプルながらも奥深い味わいが特徴です。秋田市内の「大町こまち」など専門店で味わえます。

だまこ鍋:小麦粉を練って団子状にした「だまこ」を、鶏肉や野菜と一緒に煮込んだ鍋料理です。きりたんぽと同様に、厳しい冬を乗り切るための栄養価の高い料理として発展しました。特に県南部で親しまれています。

いぶりがっこ:大根を燻製にした秋田の伝統的な漬物です。「いぶり」は燻すこと、「がっこ」は漬物を意味する方言です。独特の燻製の香りと歯ごたえが特徴で、日本酒のおつまみとしても人気があります。

山形県

豊かな自然に恵まれた山形県は、山の幸、川の幸、そして日本海の幸を活かした多彩な郷土料理が発達しました。

芋煮

出典:「山形の郷土料理 芋煮|レシピ|エスビー食品株式会社⧉」|sbfoods.co.jp

https://www.sbfoods.co.jp/recipe/detail/09614.html

:山形県を代表する郷土料理で、秋に里芋、牛肉(または豚肉)、こんにゃく、ねぎなどを醤油または味噌ベースで煮込んだ鍋料理です。最上川沿いでの「芋煮会」は秋の風物詩となっており、大きな鍋で大勢で楽しむ光景は山形の秋を象徴しています。地域によって具材や味付けが異なり、村山地方では牛肉と醤油味、置賜地方では豚肉と味噌味が主流です。

玉こんにゃく:山形県村山地方の郷土料理で、こんにゃく粉から作った小さな丸いこんにゃくを甘辛く煮付けた料理です。特に山形市を中心とした地域で親しまれており、冠婚葬祭や正月などのハレの日に欠かせない一品です。

そば:山形県は全国有数のそばの産地で、特に「板そば」と呼ばれる木の板に載せて提供するスタイルが特徴的です。村山地方の「板そば」、庄内地方の「だし」、最上地方の「鳥中華」など、地域によって多様なそば文化が発展しています。

福島県

会津、中通り、浜通りの3つの地域に分かれる福島県は、それぞれに個性的な食文化を持っています。

こづゆ

出典:「こづゆのレシピ・作り方・献立|レシピ大百科(レシピ・料理)|【味の素パーク】 : 里いもや糸こんにゃくを使った料理⧉」|AJINOMOTO PARK

https://park.ajinomoto.co.jp/recipe/card/709852/

:会津地方の伝統的な郷土料理で、椎茸、にんじん、里芋などの野菜と、かまぼこ、麩などを入れた上品な吸い物です。「会津人のもてなしの心」が詰まった料理として、正月や祝い事など特別な日に振る舞われます。会津漆器の椀に盛られた美しい姿も特徴的です。会津若松市内の料亭や郷土料理店で味わうことができます。

いか人参:福島県中通り地方の郷土料理で、干しイカと人参を細切りにして炒め煮にした料理です。保存食として発達し、特に正月の定番料理として親しまれています。乾燥させたイカの旨味と人参の甘みが絶妙に調和した一品です。

円盤餃子:「福島市民のソウルフード」とも呼ばれる独特のスタイルの餃子です。円形に並べた餃子を鉄板で焼き上げるスタイルで、カリッとした食感が特徴です。福島市内には「照井」「宝来」など有名な餃子店があります。

関東地方の郷土料理

茨城県

広大な関東平野と太平洋に面した茨城県は、農産物と海産物の両方に恵まれた食材の宝庫です。

あんこう鍋

出典:「(選定料理)あんこう料理のレシピ(いせ源)|茨城県の郷土料理|家庭で味わう郷土料理⧉」|location-research.co.jp

https://www.location-research.co.jp/kyoudoryouri100/recipe/recipe/080198

:茨城県の太平洋側、特に北部の港町・那珂湊(現在のひたちなか市)を中心に発展したあんこう料理は、冬の味覚として高く評価されています。あんこうの肝(きも)を使ったどぶ汁は絶品で、あんこうの様々な部位を余すことなく使う「あんこうの吊るし切り」は伝統的な技術として受け継がれています。ひたちなか市の「おさかな市場」周辺には専門店が多くあります。

そぼろ納豆:納豆を細かく刻み、調味料で味付けした茨城の伝統的な保存食です。ご飯のおかずや酒の肴として古くから親しまれており、茨城が納豆生産量日本一であることを象徴する郷土料理です。お茶漬けにしても美味しくいただけます。

常陸牛の料理:茨城県が誇るブランド牛「常陸牛」を使った料理も郷土の味として知られています。すき焼きやステーキなど様々な調理法で楽しむことができます。

栃木県

関東地方の北部に位置する栃木県は、那須の山々と関東平野の恵みを受けた多彩な食文化があります。

しもつかれ:栃木県を代表する郷土料理で、大根、人参、ごぼうなどの野菜と、鮭やにしんなどの魚の頭や内臓を塩漬けにしたものを煮込んだ料理です。春の彼岸に食べる風習があり、冬の間に塩漬けにしておいた魚と、春先に取れる野菜を組み合わせた知恵の料理です。「しもつかれ」の名前の由来には諸説ありますが、「下野(しもつけ)」の国の料理という説が有力です。今では県内の食堂や料亭で通年提供されています。

耳うどん:平たく延ばした麺を四角に切り、耳のように見えることからこの名前がついた郷土料理です。シンプルながらコシのある食感が特徴で、鴨南蛮などの汁物と一緒に食べられます。

かんぴょう料理:栃木県は日本一のかんぴょう(ユウガオの干した皮)生産地です。巻き寿司の具材として知られていますが、煮物や和え物など様々な料理に使われています。特に結城市周辺ではかんぴょうを使った郷土料理が発達しました。

群馬県

内陸県である群馬県は、古くから養蚕や小麦栽培が盛んで、それらに関連した独特の食文化が発展しました。

おっきりこみ:群馬県を代表する郷土料理で、幅広の麺と様々な野菜を一緒に煮込んだ料理です。「おっ切り込み」が訛ったものとされ、麺を切り込むことに由来しています。特に冬の寒い時期に食べられることが多く、具だくさんで栄養バランスの良い一品です。県内各地に専門店があり、「水沢うどん」で有名な渋川市などでも味わえます。

焼きまんじゅう:小麦粉で作った皮に餡を包み、醤油ダレを塗って焼いた群馬の代表的なB級グルメです。特に高崎市や前橋市を中心に県内各地で親しまれており、屋台や専門店で提供されています。子供の頃に食べた懐かしい味として、群馬県民のソウルフードとなっています。

生芋こんにゃく料理:群馬県はこんにゃくの生産量が全国一位で、特に「生芋こんにゃく」という手作りの風味が生きたこんにゃくが有名です。刺身こんにゃくや田楽など、様々な料理で楽しまれています。

埼玉県

都心に近い埼玉県は、昔ながらの農村文化と都市文化が混在する中で独自の食文化を育んできました。

行田のフライ:埼玉県行田市の郷土料理で、豚肉やたまねぎ、ジャガイモなどを挽肉で包んで揚げたコロッケのような料理です。明治時代に西洋料理の影響を受けて誕生したとされ、地元では「フライ」と呼ばれています。行田市内には「ゼリーフライ本舗 たかお」など専門店が点在しています。

すったて:埼玉県秩父地方の郷土料理で、冷たいそば粉の生地を溶いたスープに、野菜や海藻などの具材を入れた夏の涼味です。「すってたてて」(すりつぶして立てて)が訛ったという説があります。秩父市内の郷土料理店で味わうことができます。

うどん:埼玉県は独自のうどん文化が発達しており、特に熊谷の「ひもかわうどん」(平打ちの太いうどん)や、川越の「太麺やきそば」などのご当地麺料理が知られています。

千葉県

三方を海に囲まれた千葉県は、新鮮な海の幸を活かした郷土料理が豊富です。

なめろう:千葉県の太平洋側、特に南房総地域の郷土料理です。鯵やサバなどの新鮮な魚をたたき、ねぎ、生姜、味噌などと混ぜ合わせたもので、「なめる」ように食べることからこの名がついたといわれています。刺身よりも長持ちするように工夫された漁師料理が起源です。地元の居酒屋や食堂で提供されており、日本酒との相性も抜群です。

さんが焼き:千葉県銚子市の郷土料理で、イワシのつみれを平たく焼いた料理です。「三枚下ろしたイワシを使う」という意味から「さんが焼き」と呼ばれるようになったといわれています。銚子市内の魚料理店で味わうことができます。

太巻き寿司:千葉県の農村部で発達した郷土料理で、特に「太巻き祭り寿司」と呼ばれる飾り巻き寿司は、花や動物などの模様が断面に現れる芸術的な一品です。冠婚葬祭や祭事など特別な日に作られる伝統があります。

東京都

日本の首都である東京は、江戸時代から続く伝統的な食文化と、全国各地から集まった多様な料理文化が融合した独自の食文化があります。

深川飯:東京湾で獲れるアサリと、野菜を醤油ベースで炊き込んだご飯です。江戸時代、深川(現在の東京都江東区)が海に面していた頃、漁師たちの間で発展した料理といわれています。アサリの旨味がご飯に染み込んだ一品で、現在でも老舗の食堂や料亭で味わうことができます。

もんじゃ焼き:東京、特に月島地区を中心に発展した粉物料理です。小麦粉の生地に様々な具材を混ぜ、鉄板で焼いて食べるスタイルで、独特のとろとろした食感が特徴です。東京都中央区月島には「もんじゃストリート」と呼ばれる通りがあり、多くの専門店が軒を連ねています。

江戸前寿司:東京湾(江戸前)で獲れた魚を使った寿司のスタイルで、現在の「寿司」の原型となりました。酢飯と新鮮な魚を組み合わせるシンプルな料理ですが、素材の鮮度と職人の技が光る日本を代表する料理です。築地や銀座には名店が多数あります。

神奈川県

東京湾と相模湾に面した神奈川県は、豊富な海の幸と、独自の食文化を持っています。

けんちん汁:神奈川県鎌倉の建長寺が発祥とされる精進料理です。里芋、人参、大根、こんにゃくなどの野菜をごま油で炒めてから煮込み、醤油や塩で味付けした具だくさんの汁物です。現在でも鎌倉市内の精進料理店や一般の食堂でも提供されています。

かんこ焼き:神奈川県三浦半島の郷土菓子で、小麦粉の生地に様々な季節の具材を入れて焼いた素朴なおやつです。江戸時代から伝わる伝統菓子で、「かんころ餅」が訛ったという説もあります。現在でも三浦市や横須賀市の和菓子店で作られています。

シウマイ:横浜の名物として知られる肉まんの一種で、特に「崎陽軒」のシウマイは有名です。中華街の影響を受けて発展した料理で、横浜独自の食文化を象徴しています。

北陸地方の郷土料理

新潟県

日本有数の米どころであり、豪雪地帯でもある新潟県は、保存食や発酵食品など独自の食文化が発達しました。

のっぺい汁:新潟県を代表する郷土料理で、里芋、人参、椎茸など多種多様な野菜と、鶏肉や魚などを煮込んだ具だくさんの汁物です。特に冠婚葬祭や正月など特別な日に食べられることが多く、家庭や地域によって具材や味付けが異なります。「のっぺい」という名前は、とろみがついて「のっぺりしている」ことに由来するという説があります。新潟市内の郷土料理店で味わうことができます。

笹団子:餅米を笹の葉で包み、中にあんこを入れた新潟の郷土菓子です。笹の香りが爽やかで、特に端午の節句や夏祭りなどの行事食として親しまれています。

へぎそば:新潟県南魚沼地方の郷土料理で、布海苔(ふのり)を使った独特のつなぎが特徴のそばです。小さな木の器(へぎ)に盛って出されることからこの名前がついています。コシが強く、つるっとした食感が魅力です。

富山県

豊かな水と肥沃な大地、そして富山湾の恵みを受けた富山県は、独自の食文化を発展させてきました。

いとこ煮:富山県の郷土料理で、さつまいもと小豆を一緒に煮た素朴な甘煮です。「いとこ」という名前は、さつまいもと小豆が遠い親戚(いとこ)の関係にあることからついたという説があります。家庭料理として親しまれてきましたが、現在では郷土料理店でも提供されています。

ます寿司:富山県を代表する郷土料理で、特に春の行楽シーズンや祝い事に欠かせない一品です。塩漬けにしたます(サクラマス)を酢飯の上に並べ、笹の葉で包んで重石をのせて熟成させます。発酵による独特の風味が特徴で、富山駅周辺の土産物店や専門店で購入できます。

ぶり大根:冬の富山湾で獲れる「ぶり」と大根を煮込んだ料理です。「ぶりの王国」とも呼ばれる富山県ならではの郷土料理で、寒ぶりの脂の乗った身と大根の相性が抜群です。

石川県

加賀百万石の文化が息づく石川県は、豊かな食文化と伝統的な料理が今も大切に受け継がれています。

治部煮:石川県金沢市の郷土料理で、鴨肉や野菜を煮込み、溶き卵でとじた上品な煮物です。加賀藩の藩主・前田家に仕えた料理人が考案したとされる格式高い一品で、金沢の料亭や老舗料理店で味わうことができます。

かぶら寿し:金沢を代表する冬の発酵食で、かぶらに塩漬けした鰤やサーモンを挟み、糠床で漬け込んだ伝統的な押し寿司です。特に正月の定番料理として親しまれており、11月頃から金沢市内の専門店で販売されます。

じぶ煮:能登地方の郷土料理で、イカやエビ、魚のすり身などの海の幸と、野菜を一緒に煮込んだ汁物です。地域や家庭によって具材や味付けが異なる、能登の食文化を象徴する一品です。

福井県

日本海に面した福井県は、海の幸が豊富で、独自の発酵食文化も発達しました。

越前おろしそば:福井県を代表する郷土料理で、冷たいそばに大根おろしと薬味をたっぷりかけて食べるスタイルです。そばの風味と大根おろしの爽やかさが絶妙に調和し、特に夏場に人気があります。福井市内には「五番地そば」など老舗店が多数あります。

へしこ:福井県若狭地方の伝統的な保存食で、魚を塩漬けにした後、糠床に漬け込んで発酵させた一品です。特にサバのへしこが有名で、独特の風味と旨味が日本酒との相性抜群です。若狭地方の食堂や土産物店で購入できます。

浜焼きさば:若狭湾で獲れる新鮮なサバを、炭火で丸焼きにした福井の郷土料理です。シンプルながら、サバの旨味を最大限に引き出した一品で、小浜市など若狭地方の食堂で味わえます。

中部地方の郷土料理

山梨県

内陸県である山梨県は、ぶどうや桃などのフルーツの産地として知られる一方、独自の郷土料理も受け継がれています。

ほうとう

出典:「山梨県/ほうとう(のし入れ、のし込み)⧉」|山梨県

https://www.pref.yamanashi.jp/shokuhin-st/shokuiku/yamanashinoshoku/houtou.html

:山梨県を代表する郷土料理で、平たく打った麺と、かぼちゃや根菜類を味噌仕立てで煮込んだ料理です。麺は「うどん」と呼ばれることもありますが、製法や食べ方が異なる独自の料理です。特に寒い冬場に身体を温める料理として親しまれており、甲府市内には「浅間」「ほうとう不動」など名店が多数あります。

吉田のうどん:富士吉田市周辺で食べられる独特の太麺うどんで、コシの強さと馬肉の具材が特徴です。山梨県東部の郷土料理として親しまれています。

甲州名物 鳥もつ煮:鶏の内臓(もつ)を甘辛く煮込んだ料理で、特に甲府盆地周辺で親しまれているB級グルメです。居酒屋や専門店で提供されています。

長野県

日本アルプスに囲まれた長野県は、山の幸を活かした郷土料理や、信州そばなど独自の食文化が発達しました。

笹寿司(謙信寿司):長野県北部、特に上田市や小諸市周辺で作られる郷土料理です。笹の葉で包んだ押し寿司で、上杉謙信が戦の際に兵士に振る舞ったという伝説から「謙信寿司」とも呼ばれています。山菜や錦糸卵などの具材を使った彩り鮮やかな一品で、地元の料理店や土産物店で購入できます。

おやき:長野県を代表する郷土料理で、小麦粉の皮で野菜やあんこなどの具材を包み、焼いたり蒸したりして作る一品です。具材は地域や家庭によって様々で、特に野沢菜やなすの味噌和えなどが人気です。県内各地に専門店があり、観光客にも人気があります。

信州そば:長野県はそばの名産地として知られ、「信州そば」というブランドで親しまれています。標高が高く寒暖差の大きい気候がそばの栽培に適しており、コシの強さと風味の良さが特徴です。県内各地にそば店が点在しています。

岐阜県

豊かな自然と清流に恵まれた岐阜県は、山の幸を活かした独自の郷土料理が発達しました。

五平餅:岐阜県の山間部、特に飛騨地方や東濃地方で親しまれている郷土料理です。ご飯をつぶして木の串に刺し、味噌だれを塗って焼いた素朴な料理で、山仕事の際の携帯食として発展しました。現在でも高山市や下呂温泉などの観光地で提供されており、郷土の味として人気があります。

朴葉味噌:朴(ほお)の木の葉に味噌と具材を載せ、焼いて食べる飛騨地方の郷土料理です。朴葉の香りが味噌に移り、独特の風味を楽しめます。高山市内の居酒屋や旅館で提供されています。

へぼ飯:岐阜県南部の郷土料理で、地元で「へぼ」と呼ばれるクロスズメバチの幼虫を佃煮にし、ご飯にかけて食べる珍味です。タンパク源として重宝されてきた伝統食で、現在でも一部の専門店で味わうことができます。

静岡県

太平洋に面し、富士山の恵みを受ける静岡県は、海の幸と山の幸の両方を活かした多様な郷土料理があります。

がわ料理:静岡県西部の浜松市を中心に発展した郷土料理で、川魚(特にウナギ)を使った料理の総称です。うなぎの蒲焼きが最も有名ですが、あらを使った煮物や、肝を使った吸い物など様々な調理法があります。浜松市内には「うなぎ藤田」など老舗店が多数あります。

桜えび料理:駿河湾でのみ獲れる桜えびを使った静岡県の代表的な郷土料理です。かき揚げや釜揚げ、生しらす丼などが有名で、由比港周辺の食堂で新鮮なものを味わうことができます。

静岡おでん:黒い色の出汁と牛すじの串が特徴的な静岡独自のおでんスタイルです。青のりと七味唐辛子をかけて食べるのが一般的で、静岡市内の「青葉おでん街」には専門店が軒を連ねています。

愛知県

日本のほぼ中央に位置する愛知県は、名古屋を中心に独自の食文化が発展し、「名古屋めし」として全国的に知られています。

味噌煮込みうどん:愛知県名古屋市を中心に発展した郷土料理で、太めのうどんを八丁味噌をベースにした濃厚なスープで煮込み、卵でとじた一品です。土鍋で熱々を提供するスタイルが一般的で、名古屋市内には「山本屋総本家」など老舗店が多数あります。

味噌かつ:豚カツに八丁味噌ベースの甘辛いタレをかけた名古屋の代表的なB級グルメです。独特の濃厚な味わいが特徴で、キャベツの千切りと一緒に提供されることが多いです。名古屋市内には「矢場とん」など有名店があります。

小倉トースト:厚切りのトーストに小倉あんと無塩バターを載せた名古屋独自の喫茶店メニューです。戦後に生まれた比較的新しい郷土料理ですが、今や名古屋の食文化を代表する一品となっています。名古屋市内の老舗喫茶店「コンパル」などで味わえます。

三重県

伊勢志摩の海の幸と、伊賀の山の幸に恵まれた三重県は、多彩な郷土料理が受け継がれています。

手こね寿司:三重県の伊勢志摩地方を代表する郷土料理で、新鮮な魚のつけ漬けと酢飯を、自分の手で一口大に握って食べるスタイルの寿司です。もともと漁師たちの間で発展した料理で、鯛やサワラなどの白身魚を使うことが多いです。伊勢市内の「ゑびや」など老舗店で味わうことができます。

伊勢うどん:太くて柔らかい麺に、濃厚な醤油だれをかけて食べる三重県伊勢市の郷土料理です。シンプルながらも独特の味わいがあり、伊勢神宮参拝の際の定番メニューとなっています。伊勢市内には「福永」など老舗店があります。

てこね寿司:三重県熊野地方の郷土料理で、マグロの漬け丼のような一品です。伊勢の手こね寿司とは異なり、すでに盛り付けられた状態で提供されます。熊野市内の食堂で味わうことができます。

近畿地方の郷土料理

滋賀県

琵琶湖の恵みを受けた滋賀県は、湖魚を使った独自の郷土料理が発達しました。

鮒寿司:滋賀県を代表する郷土料理で、琵琶湖に生息するニゴロブナを塩漬けにした後、飯と一緒に漬け込んで発酵させた独特の寿司です。発酵期間は半年から数年と長く、独特の香りと酸味が特徴で、「日本最古のチーズ」とも呼ばれます。本格的な鮒寿司は滋賀県内の専門店「鮒清」などで購入できます。

じゅんじゅん鍋:滋賀県の郷土料理で、琵琶湖で獲れる小魚と野菜を一緒に煮込んだ鍋料理です。「じゅんじゅん」という名前は、煮えるときの音に由来するといわれています。大津市や長浜市の郷土料理店で味わうことができます。

鴨なべ:琵琶湖に飛来する鴨を使った滋賀県の冬の郷土料理です。鴨肉のうま味が溶け出したスープは絶品で、長浜市や彦根市の料理店で提供されています。

京都府

千年の都として栄えた京都は、雅やかで繊細な「京料理」という独自の食文化を発展させました。

はものおとし:京都を代表する夏の料理で、はも(鱧)を湯引きして梅肉などと一緒に食べる一品です。はもの骨は完全に取り除かず、独特の骨切り技術で細かく切り込みを入れて柔らかくする「骨切り」という技法が使われます。京都市内の料亭や高級和食店で提供されており、特に祇園祭の時期に親しまれています。

鰻茶漬け:京都の老舗料亭で食事の最後に出される伝統料理です。蒲焼にしたウナギの上に、だし汁をかけて食べるスタイルで、京都ならではの洗練された味わいが特徴です。

京野菜料理:京都で古くから栽培されてきた独特の野菜を使った料理の総称です。賀茂なす、九条ねぎ、聖護院かぶなど、多様な京野菜を使った精進料理や和食が、京都の食文化を支えています。

大阪府

「天下の台所」と呼ばれた大阪は、商人文化を背景に独自の食文化を発展させ、多彩な「粉もの文化」が特徴です。

たこ焼き:大阪を代表する郷土料理で、小麦粉の生地にタコの角切りを入れ、専用の鉄板で丸く焼き上げた料理です。1935年頃に大阪で考案されたとされ、現在では日本全国、さらには世界中で親しまれています。ソースとマヨネーズ、青のり、鰹節をかけて食べるスタイルが一般的です。大阪市内には「会津屋」など発祥の店とされる老舗や、たこ焼き専門店が数多くあります。

小田巻蒸し:大阪の郷土料理で、薄焼き卵で具材を巻き、だし汁を加えて蒸した料理です。大阪天満宮の神職「小田巻」が考案したという説があります。上品な見た目と味わいで、特に料亭や老舗料理店で提供されています。

お好み焼き:キャベツなどの野菜と小麦粉の生地を混ぜ合わせ、豚肉や海鮮などの具材を加えて焼いた料理です。広島風とは異なり、生地と具材を混ぜ合わせて焼く「大阪風」または「関西風」が特徴的です。

兵庫県

日本海と瀬戸内海に面する兵庫県は、多様な地域性を持ち、それぞれに個性的な郷土料理が発達しました。

いかなごのくぎ煮:兵庫県の瀬戸内海側、特に神戸市周辺で親しまれている郷土料理です。春先に獲れる稚魚のいかなご(コウナゴ)を、醤油、砂糖、生姜などで甘辛く煮付けた一品で、その形が釘(くぎ)に似ていることからこの名前がついています。春の訪れを告げる季節料理として親しまれており、各家庭で作られるほか、神戸市内の魚屋や百貨店でも販売されています。

明石焼き:兵庫県明石市の郷土料理で、タコを入れたふわふわの生地を丸く焼き、だし汁につけて食べる一品です。大阪の「たこ焼き」とは異なり、生地が柔らかく、出汁につけて食べるスタイルが特徴です。明石市内には「魚庵」など老舗店があります。

かつめし:兵庫県加古川市の郷土料理で、カツ丼のようなビジュアルですが、ご飯の上にとんかつを載せ、その上から特製の甘辛いあんをかけた一品です。加古川市内には「かつめし梅花亭」など専門店があります。

奈良県

古都として栄えた奈良県は、素朴で優しい味わいの郷土料理が特徴です。

柿の葉寿司:奈良県を代表する郷土料理で、特に吉野地方で発展しました。塩漬けにした鯖や鮭を酢飯の上に載せ、柿の葉で包んだ押し寿司です。柿の葉には防腐効果があり、保存食として発展した料理です。柿の葉の香りが移った独特の風味が特徴で、奈良市内や吉野地方の土産物店で購入できます。

茶粥:奈良県の郷土料理で、お茶でご飯を炊いた素朴な一品です。大和高原地域では「茶飯」とも呼ばれ、朝食として親しまれてきました。現在では奈良市内の料理店や一部の旅館で提供されています。

三輪そうめん:奈良県桜井市三輪地区で作られる手延べそうめんで、約1300年の歴史を持つとされています。コシの強さと滑らかな喉越しが特徴で、「三輪素麺処 森正」など老舗店で購入できます。

和歌山県

紀伊半島に位置する和歌山県は、豊かな海の幸と山の幸を活かした独特の食文化があります。

めはりずし:和歌山県南部の熊野地方を中心に親しまれている郷土料理です。高菜漬けなどの葉で、塩味のご飯を包んだ素朴な一品で、名前の由来は「目を見張るほど大きな口を開けて食べる」ことからきているといわれています。もともと山仕事や農作業の際の携帯食として発展しました。現在では熊野市内の食堂や土産物店で提供されています。

秋刀魚寿司:和歌山県の郷土料理で、塩漬けにした秋刀魚を酢飯の上に載せ、柿の葉や笹の葉で包んだ押し寿司です。秋刀魚の漁獲が盛んな時期に作られる季節料理で、和歌山市内の魚屋や食堂で購入できます。

和歌山ラーメン:豚骨と醤油をベースにした濃厚なスープが特徴の和歌山独自のラーメンです。和歌山市内には「井出商店」など老舗店があり、地元のソウルフードとして親しまれています。

中国・四国地方の郷土料理

鳥取県

日本海に面した鳥取県は、海の幸と山の幸の両方を活かした郷土料理が発達しました。

いただき:鳥取県の郷土料理で、ラッキョウの酢漬けを指します。鳥取砂丘周辺はラッキョウの産地として知られており、この地域ならではの保存食として発展しました。シャキシャキとした食感と爽やかな酸味が特徴で、日本酒のおつまみとしても人気があります。鳥取市内の土産物店や直売所で購入できます。

大山おこわ:鳥取県西部の大山地域の郷土料理で、もち米に栗やきのこ、山菜などの具材を混ぜて蒸した料理です。もともと山の神様へのお供え物として作られていたという歴史があり、現在でも大山周辺の食堂や土産物店で提供されています。

カレーちゃんぽん:鳥取県米子市発祥の独特のラーメンで、カレー味のスープに野菜たっぷりの一品です。地元では「カレーチャン」の愛称で親しまれており、米子市内の「菜の花」など老舗店で味わうことができます。

島根県

出雲の国としても知られる島根県は、宍道湖や日本海の恵みを活かした独自の食文化があります。

出雲そば:島根県出雲地方の郷土料理で、太めの麺と独特の食べ方が特徴です。出雲そばは「割子そば」と呼ばれる三段重ねの器で提供されることが多く、薬味をたっぷりと使い、つゆをかけて食べます。出雲大社周辺には「そばや 来待」など老舗店が多数あります。

しじみ汁:宍道湖の名産であるヤマトシジミを使った島根県の代表的な郷土料理です。シジミの旨味がたっぷり溶け出した味噌汁で、二日酔いにも効くとされる栄養価の高い一品です。松江市内の食堂や旅館で味わうことができます。

赤貝の飯寿し:島根県の郷土料理で、赤貝を酢飯と一緒に漬け込んだ発酵食品です。日本海側の漁村で発展した保存食で、独特の酸味と旨味が特徴です。

岡山県

「晴れの国」として知られる岡山県は、豊かな農産物を活かした独自の食文化があります。

祭り寿司:岡山県南部の郷土料理で、地域の祭りや特別な行事の際に作られる華やかな押し寿司です。五色の具材(れんこん、人参、椎茸、高野豆腐、錦糸卵など)を使い、彩り豊かに仕上げるのが特徴です。もともとは農村部の行事食として発展し、現在でも岡山市内の料理店や一部の寿司店で提供されています。

ばらずし:岡山県の郷土料理で、季節の野菜や海産物を色とりどりに混ぜ込んだちらし寿司です。特に春祭りの際に作られることが多く、家庭や地域によって具材や盛り付けに違いがあります。

デミカツ丼:岡山県倉敷市の名物料理で、とんかつにデミグラスソースをかけた丼物です。洋食の影響を受けた比較的新しい郷土料理で、倉敷市内の「とん珍亭」など専門店で味わうことができます。

広島県

瀬戸内海に面した広島県は、新鮮な海の幸を活かした郷土料理が豊富です。

カキの土手鍋:広島県を代表する冬の郷土料理で、特産のカキを味噌だれで作った「土手」(盛り上げた味噌)と一緒に煮込んだ鍋料理です。カキの旨味と味噌の風味が絶妙に調和した一品で、広島市内の「かき船 かなわ」など専門店で味わうことができます。広島県は日本一のカキの生産地であり、その恵みを活かした独自の食文化として発展しました。

お好み焼き(広島風):広島県の郷土料理として全国的に知られる一品です。大阪風と異なり、麺を入れることと、生地と具材を層にして焼く「重ね焼き」が特徴です。広島市内には「お好み村」など専門店が集まるスポットがあります。

あなご飯:広島県、特に宮島周辺の郷土料理で、蒸したアナゴを甘辛いタレで煮て、ご飯の上にのせた丼物です。宮島の「うえの」など老舗店で味わうことができます。

山口県

本州の最西端に位置する山口県は、瀬戸内海と日本海に面した地理的特性から、多様な食文化が発展しました。

岩国寿司:山口県岩国市の郷土料理で、錦帯橋で有名な地域の名物料理です。蒸した酢飯に、錦糸卵、海老、れんこん、椎茸など5色以上の具材を模様のように並べた押し寿司で、その美しい断面が特徴です。もともとは岩国藩主の饗応料理として発展したとされ、現在では岩国市内の「錦帯茶屋」など専門店で提供されています。

いとこ煮:山口県の郷土料理で、小豆とさつまいもを一緒に煮た甘煮です。富山県などでも同様の料理があり、日本各地に伝わる伝統的な甘煮です。素朴ながらも、さつまいもの甘みと小豆の風味が絶妙に調和しています。

瓦そば:山口県下関市の郷土料理で、熱した瓦の上で茶そばを焼き、その上に牛肉や錦糸卵などの具材を載せた一品です。下関市内の「元祖瓦そば たかせ」など専門店で提供されています。

徳島県

四国の東部に位置する徳島県は、独自の食文化を発展させ、特に「そば米」などの伝統的な郷土料理が残っています。

そば米雑炊:徳島県の郷土料理で、そば米(そばの実)を使った雑炊です。「そば米」とはそばの実のことで、このそばの実をご飯のように炊いて、具材と一緒に煮込んだ料理です。山間部で育ったそばを活かした郷土料理として発展し、栄養価が高いことから、特に厳しい冬場の栄養源として重宝されました。現在では徳島市内の郷土料理店で味わうことができます。

たらいうどん:徳島県鳴門市の郷土料理で、大きな木の桶(たらい)に盛られた冷たいうどんに、温かいつゆをかけて食べる一品です。鳴門市内の「ふく利」など専門店で提供されています。

阿波尾鶏料理:徳島県が誇るブランド鶏「阿波尾鶏」を使った料理の総称です。焼き鳥や鍋など様々な調理法で楽しむことができ、徳島市内の居酒屋や料理店で提供されています。

香川県

「うどん県」としても知られる香川県は、讃岐うどんをはじめとする独自の食文化があります。

さぬきうどん:香川県を代表する郷土料理で、コシの強さとモチモチした食感が特徴の讃岐うどんは、全国的に有名です。うどんの本場として、県内には1000軒以上のうどん店があるといわれています。シンプルな「かけうどん」から、「ぶっかけ」「釜玉」など多様な食べ方があり、高松市内の「うどん本陣 山田家」など有名店が多数あります。

骨付鳥:香川県の郷土料理で、鶏のもも肉を骨付きのまま香ばしく焼き上げた一品です。シンプルながらも、外はカリッと中はジューシーに焼き上げる技術が光ります。高松市内の「一鶴」など専門店で提供されています。

あん餅雑煮:香川県の正月料理で、餅にあんこを包み、それを雑煮に入れるという独特のスタイルが特徴です。甘いあんこと出汁の塩味が不思議と調和する一品です。

愛媛県

瀬戸内海に面した愛媛県は、柑橘類の生産が盛んで、海の幸も豊富な地域です。

鯛めし:愛媛県の郷土料理で、鯛を使った炊き込みご飯です。特に今治市や松山市を中心に親しまれており、作り方も地域によって様々です。今治の「焼き鯛めし」は、焼いた鯛をほぐして混ぜる方法、松山の「鯛めし」は、生の鯛を酒や醤油で味付けしたご飯の上に載せるスタイルが一般的です。瀬戸内海の新鮮な鯛を使った郷土料理として愛されており、各地の料理店で味わうことができます。

鯛そうめん:愛媛県南予地方の郷土料理で、鯛のだしで茹でたそうめんに、焼いた鯛の身をのせた一品です。八幡浜市などの料理店で味わうことができます。

じゃこ天:愛媛県南予地方、特に宇和島市の郷土料理で、小魚のすり身を油で揚げた練り物です。宇和島市内の「じゃこ天 かどや」など専門店で購入できます。

高知県

太平洋に面した高知県は、カツオの一本釣りで知られるなど、豊かな海の幸を活かした独自の食文化があります。

皿鉢料理:高知県を代表する郷土料理で、大きな皿(直径40~50cm)に、刺身や天ぷら、煮物など様々な料理を豪快に盛り付けたものです。「おきゃく」と呼ばれる宴会で提供されることが多く、高知の豪快さと人情を象徴する料理として知られています。高知市内の「司」など郷土料理店で味わうことができます。「皿鉢」は「さわち」と読み、その豪快さから「土佐の豪快料理」とも呼ばれています。

カツオのたたき:高知県を代表する郷土料理で、カツオの表面だけを炭火で軽く焼き、中は生のままのたたきは絶品です。塩やにんにく、薬味と一緒に食べるスタイルが一般的で、高知市内の「明神丸」など専門店で味わうことができます。

土佐酢:高知県の郷土料理の調味料で、酢に醤油と鰹節を加えたシンプルながら奥深い味わいの酢です。刺身や和え物など様々な料理に使われます。

九州・沖縄地方の郷土料理

福岡県

九州の玄関口である福岡県は、独自の食文化が発達し、特に「博多料理」として全国的に知られています。

がめ煮:福岡県の郷土料理で、鶏肉と多種多様な野菜を醤油ベースで煮込んだ具だくさんの煮物です。「がめ」とは「寄せ集める」という意味の方言で、様々な具材を一緒に煮込むことからこの名前がついたといわれています。特に祝い事や行事の際に作られることが多く、福岡市内の「志し満」など郷土料理店で味わうことができます。

久留米ラーメン:福岡県久留米市発祥のラーメンで、豚骨スープの濃厚さと独特の香りが特徴です。久留米市内の「本田商店」など老舗店で味わうことができます。

博多明太子:福岡県を代表する名産品で、タラの卵巣を辛子に漬け込んだ明太子は、そのままおつまみとして、またパスタや卵焼きなど様々な料理に使われています。福岡市内の「やまや」など専門店で購入できます。

佐賀県

有明海に面した佐賀県は、特産の海苔やムツゴロウなど、独特の食材を活かした郷土料理があります。

鮒の昆布巻き:佐賀県の郷土料理で、鮒を昆布で巻いて煮込んだ一品です。特に正月料理として親しまれており、佐賀市内の料理店や食堂で提供されています。

むつごろうの蒲焼:佐賀県有明海の干潟に生息する珍魚「ムツゴロウ」を蒲焼にした郷土料理です。独特の風味があり、地元では珍味として親しまれています。佐賀市内の「御料理 亀井」など専門店で味わうことができます。

シシリアンライス:佐賀県唐津市発祥の洋食で、ケチャップライスにナポリタンスパゲティとハンバーグを組み合わせた一品です。唐津市内の「ツル茶ん」など専門店で提供されています。

長崎県

古くから海外との交流が盛んだった長崎県は、西洋や中国の影響を受けた独特の食文化が発展しました。

長崎ちゃんぽん:長崎県を代表する郷土料理で、中華麺に豚肉や魚介類、野菜をたっぷり入れたスープ麺です。中国からの影響を受けて発展した料理で、野菜の甘みと魚介の旨味が溶け込んだスープが特徴です。長崎市内には「四海樓」など発祥の店とされる老舗や、多くの専門店があります。

鯛茶漬け:長崎県の郷土料理で、焼いた鯛の身をほぐし、熱いお茶をかけて食べる一品です。シンプルながらも鯛の旨味が存分に味わえる料理として、長崎市内の「あぶらや」など老舗店で提供されています。

大村寿司:長崎県大村市の郷土料理で、酢飯の上に煮魚や煮卵、高野豆腐など様々な具材を載せた押し寿司です。大村市内の「寿司割烹 山崎」など専門店で提供されています。

熊本県

九州中央に位置する熊本県は、豊かな自然と温暖な気候を活かした多彩な郷土料理があります。

太平燕(タイピーエン):熊本県の郷土料理で、中国からの影響を受けて発展した春雨スープです。鶏がらと豚骨をベースにしたスープに、春雨と豚肉、海鮮、野菜などの具材をたっぷり入れた栄養満点の一品です。中華料理がベースながらも、熊本で独自の進化を遂げた料理として知られており、「学校給食でも登場する」ほど地元に定着しています。熊本市内の「仙楽飯店」など老舗中華料理店で味わうことができます。

いきなりだご:熊本県の郷土菓子で、さつまいもを包んだ蒸し団子です。「いきなり」とは「すぐに」という意味の方言で、手早く作れることからこの名前がついたといわれています。熊本市内の「いきなり団子 福田屋」など専門店で購入できます。

からしれんこん:熊本県の郷土料理で、れんこんの穴に辛子味噌を詰めた一品です。歯ごたえのあるれんこんと辛子の風味が絶妙で、日本酒のおつまみとしても人気があります。熊本市内の「馬桜」など居酒屋や土産物店で提供されています。

大分県

「日本一のおんせん県」として知られる大分県は、豊富な温泉と共に、独自の食文化も発展させてきました。

だんご汁:大分県の郷土料理で、小麦粉を練って作った団子と、野菜や肉を一緒に煮込んだ具だくさんの汁物です。地域や家庭によって具材や味付けに違いがあり、特に農村部では冬の定番料理として親しまれています。大分市内の「宝来軒」など郷土料理店で味わうことができます。

やせうま:大分県の郷土菓子で、小麦粉を練って薄く延ばし、油で揚げた後に砂糖をまぶした素朴なお菓子です。もともとはひな祭りや正月など特別な日に作られていましたが、現在では大分市内の「宇佐餅本舗」など和菓子店で通年購入できます。

とり天:大分県発祥の郷土料理で、鶏肉を天ぷらのように衣をつけて揚げた一品です。大分市内の「東洋軒」など専門店で提供されており、地元のソウルフードとして親しまれています。

宮崎県

太平洋に面した宮崎県は、温暖な気候を活かした農業が盛んで、独自の食文化が発展しました。

冷や汁:宮崎県を代表する郷土料理で、焼いた魚(主にアジ)と味噌をすり鉢ですりつぶし、きゅうりやみょうがなどの薬味と一緒に冷たい出汁で溶いたものをご飯にかけて食べる一品です。特に夏場の暑い時期に食べられることが多く、夏バテ防止に効果的とされています。宮崎市内の「丸万」など郷土料理店で味わうことができます。

地鶏の炭火焼き:宮崎県の郷土料理で、「宮崎地鶏」と呼ばれるブランド鶏を炭火で焼き上げたシンプルながら奥深い味わいの一品です。塩だけで味付けし、鶏の旨味と炭の香りを存分に楽しむ料理で、焼酎やビールとの相性も抜群です。宮崎市内の「勇作」など専門店で提供されています。

チキン南蛮:宮崎県を代表するB級グルメで、鶏肉を揚げて甘酢に漬け、特製のタルタルソースをかけた一品です。宮崎市内の「おぐら本店」など専門店で提供されており、全国的にも人気があります。

鹿児島県

南九州に位置する鹿児島県は、独自の食文化と伝統的な料理法が受け継がれています。

きびなご料理:鹿児島県の郷土料理で、きびなご(小型の青魚)を使った様々な料理の総称です。特に刺身や唐揚げが人気で、銀色に輝く小魚の鮮度の良さが特徴です。鹿児島市内の「きびなご料理 真」など専門店で味わうことができます。

さつま揚げ(つけあげ):鹿児島県を代表する郷土料理で、魚のすり身に野菜やゴボウなどを混ぜて揚げた練り物です。地元では「つけあげ」と呼ばれ、様々な形や味があります。鹿児島市内の「天文館 なかむら」など専門店で購入できます。

さつま汁:鹿児島県の郷土料理で、鶏肉や魚、野菜を味噌仕立てで煮込んだ具だくさんの汁物です。江戸時代から続く伝統料理で、家庭や地域によって具材や味付けに違いがあります。鹿児島市内の「黒福多」など郷土料理店で味わうことができます。

沖縄県

日本最南端に位置する沖縄県は、独自の歴史と文化を背景に、本土とは異なる独特の食文化が発展しました。

ゴーヤーチャンプルー

出典:「沖縄出身店主が教える、本場の「ゴーヤチャンプル」の作り方|TBSテレビ⧉」|TBS Topics

https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=15765

:沖縄県を代表する郷土料理で、ゴーヤー(苦瓜)と豆腐、卵、豚肉などを炒め合わせた一品です。「チャンプルー」は沖縄の方言で「混ぜ込む」という意味で、様々な具材を混ぜ合わせる料理全般を指します。ゴーヤーの苦みと豚肉の旨味が絶妙に調和し、夏バテ防止にも効果的とされています。那覇市内の「みはら」など郷土料理店で味わうことができます。

ラフティー:沖縄県の郷土料理で、豚の三枚肉を長時間じっくりと煮込んだ角煮です。独特の甘辛い味付けと、とろけるような食感が特徴で、沖縄料理店の定番メニューとなっています。那覇市内の「おばぁの味 しむじょう」など老舗店で提供されています。

ソーキそば:沖縄県の郷土料理で、豚のあばら肉(ソーキ)と中華麺を使った沖縄独自のそばです。沖縄では「そば」と言えば、このソーキそばを指すことが多く、地元のソウルフードとして親しまれています。那覇市内の「東江そば」など老舗店で味わうことができます。

まとめ

本記事では、日本全国47都道府県の郷土料理を、北から南へと旅するようにご紹介してきました。北海道のジンギスカンから沖縄のゴーヤーチャンプルーまで、それぞれの地域が育んできた多種多様な郷土料理の数々。これらの料理は、単なる「食べ物」ではなく、各地域の歴史や文化、気候風土、そして人々の知恵と工夫が凝縮された日本の宝とも言えるでしょう。

日本の郷土料理の魅力は、何と言ってもその多様性にあります。海に囲まれた国土ならではの豊富な海の幸、山々に恵まれた地形がもたらす山の幸、そして四季折々の変化に合わせて発展してきた保存食や発酵食品。それぞれの地域が持つ独自の食材や調理法が、バラエティ豊かな日本料理の世界を作り上げています。

この記事を通じて、皆さんのお気に入りの郷土料理は見つかりましたか?ぜひ実際に各地を訪れ、地元の方々が大切に守ってきた味を体験してみてください。また、自宅でも郷土料理に挑戦してみるのも良いでしょう。地域の食文化を知ることは、日本という国をより深く理解することにつながります。

日本の食文化の旅は、まだまだ続きます。この記事で紹介した郷土料理はほんの一部に過ぎません。それぞれの地域には、さらに多くの名物料理や季節の味覚が眠っています。ぜひ、日本全国の郷土料理を味わう旅に出かけてみてください。そして、各地域の食文化の奥深さと、それを育んできた人々の暮らしに思いを馳せてみてください。

全国47都道府県、それぞれの地域が誇る郷土料理の旅。あなたの次の旅先での食体験が、さらに豊かなものになりますように。