古くから商業の中心地として栄えてきた大阪には、京都や金沢などの古都に引けを取らない素晴らしい伝統工芸が数多く存在します。その歴史は飛鳥時代や奈良時代にまで遡るものもあり、何世紀にもわたって職人たちによって技術が磨かれ、継承されてきました。

大阪の伝統工芸は、商都としての歴史を反映した実用性と芸術性を兼ね備えているのが特徴です。料理道具から装飾品、楽器に至るまで、多種多様な工芸品が今なお作られ続けています。これらの工芸品は単なる観光土産としてだけでなく、地域経済の重要な一翼を担い、大阪の文化的アイデンティティを形成しています。

本記事では、国や大阪府によって認定された数々の伝統工芸品を紹介します。堺打刃物の鋭い切れ味、なにわベッ甲の繊細な透かし彫り、大阪欄間の壮麗な彫刻など、それぞれに息づく職人の技と魂、そしてその背景にある歴史を余すところなくお伝えします。

大阪を訪れる際には、これらの伝統工芸に触れることで、より深い大阪の魅力を体感することができるでしょう。それでは、大阪が誇る16の伝統工芸の世界へご案内します。

- 大阪の伝統工芸紹介

- 大阪欄間/大阪欄間彫刻 – 空間を彩る立体的な芸術

- 大阪唐木指物 – 高級木材が織りなす優美な家具

- 堺打刃物 – 世界が認める日本の切れ味

- 大阪金剛簾 – 涼やかな空間を演出する竹の芸術

- なにわ刷毛 – 塗りの技を支える職人技

- なにわベッ甲 – 繊細な透かし彫りが魅せる美

- 堺線香 – 香りの文化を継承する伝統工芸

- 大阪三味線 – 日本の伝統音楽を支える楽器

- 堺五月鯉幟 – 端午の節句を彩る伝統工芸

- 和泉櫛 – 髪を美しく整える伝統の技

- 蜻蛉玉 – 時空を超えて伝わるガラス工芸

- 大阪銅器 – 千年の歴史を誇る金属工芸

- 大阪張り子 – 色鮮やかな民芸品の世界

- 深江の菅細工 – 植物の命を編み込む工芸

- 漆刷毛 – 日本の塗りを支える名工具

- なにわ竹工芸品 – 竹の命を吹き込む伝統技

- まとめ – 大阪の伝統工芸が紡ぐ未来

大阪の伝統工芸紹介

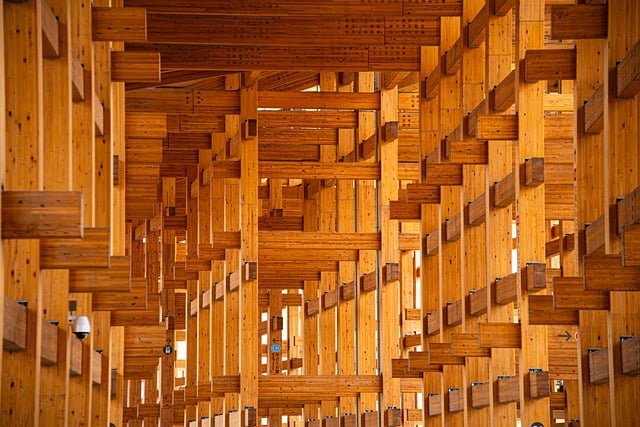

大阪欄間/大阪欄間彫刻 – 空間を彩る立体的な芸術

出典:「大阪欄間・欄間彫刻(製品紹介)/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]⧉」|大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/dento/seihin01.html

大阪欄間は、17世紀初期に和泉市の聖神社や大阪市の四天王寺などの建立とともに発展した伝統工芸です。部屋と部屋の仕切りとなる欄間は、単なる機能的な建築部材ではなく、室内空間に光と風を通しながら、美しい装飾を施す芸術品でもあります。

歴史と伝統

大阪欄間の起源は江戸時代初期にさかのぼります。当時の建築様式の発展とともに、室内装飾としての欄間の重要性が高まり、技術が洗練されていきました。特に大阪では、商人文化の発展とともに豪商の邸宅や寺社仏閣に贅を尽くした欄間が設置されるようになりました。

昭和50年(1975年)には「大阪欄間」として、昭和60年(1985年)には「大阪欄間彫刻」として、それぞれ大阪府の伝統工芸品に指定されています。さらに平成18年(2006年)には地域団体商標にも登録され、その価値は公的にも認められています。

特徴と技法

大阪欄間には、主に二つの技法があります。一つは「彫り欄間」と呼ばれ、屋久杉などの高級木材の杢目(もくめ)を生かした絵画調の彫刻が特徴です。木材の自然な美しさを活かしながら、風景や動植物などを浮き彫りにします。

もう一つは「透かし欄間」と呼ばれ、桐などの木材を用いて、繊細な透かし模様を彫り出します。光の透過具合や影の美しさも計算された、まさに職人技の極みといえる作品です。

どちらの技法も、構想から完成まで数か月から場合によっては1年以上もの時間をかけて制作されます。木材の選定、下絵、彫刻、仕上げまで、すべての工程が手作業で行われ、長年の経験と高度な技術が必要とされます。

現代における大阪欄間

現在、大阪欄間は、住宅の洋風化や生活様式の変化により需要が減少していますが、伝統を守る職人たちによって技術が継承されています。新築の和風建築だけでなく、リノベーションにおいても欄間が見直されるケースが増えており、現代の住空間に合わせた新しいデザインの欄間も制作されています。

大阪欄間を鑑賞できる場所としては、四天王寺や住吉大社などの寺社仏閣、また大阪歴史博物館などがあります。また、一部の工房では見学や体験も受け付けており、伝統技術を間近で見ることができます。

大阪唐木指物 – 高級木材が織りなす優美な家具

出典:「大阪唐木指物 | 大阪伝統工芸品産業振興協議会⧉」|osaka-densan.com

https://www.osaka-densan.com/craft/29/

歴史と発展

大阪唐木指物の起源は明確ではありませんが、建築様式の発達とともに15世紀頃には技法が確立したと考えられています。江戸時代中期には産地としての形が整い、大阪の商人文化の発展とともに技術が洗練されていきました。

「唐木」とは、紫檀(したん)や黒檀(こくたん)、鉄刀木(たがやさん)などの硬く美しい木材の総称で、主に海外から輸入されていました。これらの高級木材を用いた家具は、当時の富裕層にとって憧れの品であり、ステータスシンボルでもありました。

昭和52年(1977年)には大阪府の伝統工芸品に指定され、その技術と歴史的価値が認められています。

特徴と製品

大阪唐木指物の最大の特徴は、何といってもその素材の美しさです。紫檀の深い紫色の光沢や黒檀の漆黒の輝きは、他の木材では得られない高級感を醸し出します。これらの木材は非常に硬く加工が難しいため、熟練した技術を持つ職人によってのみ扱うことができます。

代表的な製品には、飾棚、茶棚、座敷机、花台などがあります。これらは茶道や華道など、日本の伝統文化と密接に関連した家具であり、その美しさだけでなく実用性も兼ね備えています。

唐木指物は「指す」という技術を用いて接合部を作るのが特徴で、釘や金具をほとんど使わずに組み立てられます。この技術により、木材の収縮や膨張に対応できる耐久性の高い家具が完成します。

現代の大阪唐木指物

現在、大阪唐木指物は伝統的な技法を守りながらも、現代の生活様式に合わせた製品づくりを進めています。小物入れやアクセサリーケースなど、より手に取りやすい小型の製品も増えています。

また、希少な唐木の代わりに国産の銘木を活用するなど、環境に配慮した取り組みも行われています。職人の高齢化や後継者不足という課題に直面していますが、伝統工芸としての価値を伝えるための展示会や体験イベントなども定期的に開催されています。

堺打刃物 – 世界が認める日本の切れ味

歴史と発展

堺打刃物の歴史は安土桃山時代にさかのぼります。当時、堺は自由都市として栄え、鉄砲鍛冶の技術が発達していました。煙草が伝来すると、その葉を刻むための「煙草庖丁」の製造が始まり、これが堺打刃物の始まりとされています。

江戸時代初期には出刃庖丁や料理庖丁の製造も始まり、堺打刃物は全国的にその名声を確立しました。江戸時代後期には生花鋏・植木鋏等の製造も行われるようになり、それぞれの専業者が株仲間を組織するほど産業として発展しました。

昭和57年(1982年)に伝統的工芸品に指定され、平成19年(2007年)には地域団体商標としても登録されています。

製法と特徴

堺打刃物の最大の特徴は、その鍛造技術にあります。「鍛冶屋」「研ぎ師」「柄付け師」という分業制によって、それぞれの職人が専門分野に特化し、最高品質の刃物を生み出しています。

製造工程は大きく分けて、鋼と地金を重ね合わせる「合わせ」、火で熱して叩く「鍛錬」、形を整える「荒打ち」、刃付けを行う「焼き入れ」、仕上げの「研ぎ」という段階を経て完成します。特に「焼き入れ」は非常に重要な工程で、適切な温度管理と冷却速度によって刃物の硬度と粘りが決まります。

堺打刃物の種類は多岐にわたり、料理用の包丁だけでも出刃包丁、薄刃包丁、柳刃包丁、鎌型薄刃包丁、蛸引包丁など様々な形状があります。それぞれが特定の調理目的に最適化された形状を持ち、プロの料理人から高い評価を得ています。

現代における堺打刃物

近年、日本食の世界的な人気とともに、堺打刃物の海外での評価も高まっています。特にヨーロッパやアメリカの一流シェフたちの間で日本の包丁の切れ味が評判となり、堺の包丁は高級調理器具として認識されるようになりました。

また、堺市では「堺刃物ミュージアム」が開設され、伝統技術の展示や体験コーナーなどを通じて、堺打刃物の魅力を広く発信しています。さらに、包丁研ぎのワークショップやオーダーメイド包丁の製作なども行われており、伝統を身近に感じられる機会が増えています。

堺打刃物は単なる調理道具を超えて、日本の伝統文化を体現する工芸品として、これからも多くの人々を魅了し続けるでしょう。

大阪金剛簾 – 涼やかな空間を演出する竹の芸術

出典:「伝統工芸品【大阪金剛簾】 – 富田林市公式ウェブサイト⧉」|富田林市公式ウェブサイト

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/furusato/110891.html

悠久の歴史

大阪金剛簾の起源は遠く飛鳥・奈良時代にまでさかのぼります。平安時代に入ると、宮中などの間仕切りや装飾として使用された御簾が発展し、現在の御座敷簾の原形となりました。

江戸時代前期の明暦年間(1655年~1658年)には、竹細工の技術が富田林に伝えられました。金剛山麓や石川流域の豊かな竹林資源を背景に、金剛簾の製造が本格的に始まったのです。

昭和60年(1985年)に「金剛簾」として、平成8年(1996年)には「大阪金剛簾」として大阪府の伝統工芸品に指定されています。

材料と技法

大阪金剛簾の主な材料は良質な竹です。特に金剛山麓で採れる竹は肉厚で強靭なことから、簾の材料として最適とされてきました。竹は採取時期や乾燥方法によって品質が大きく変わるため、職人は季節や天候を見極めながら材料を調達します。

製作工程は、まず竹を適切な長さに切り、表皮を剥いて割り、ひごと呼ばれる細い竹の棒を作ります。これらのひごを糸で編み上げていくのですが、この編み方が金剛簾の特徴的な美しさを生み出します。編み方には様々な種類があり、「麻の葉編み」「矢来編み」「稲妻編み」など、それぞれ異なる模様や機能性を持っています。

完成した簾は、室内に風と光を適度に取り入れながら、外からの視線を遮る機能を持ちます。夏の暑い日には涼しさをもたらし、空間に風情を添える日本の知恵が詰まった工芸品です。

現代の大阪金剛簾

現代の住宅様式の変化により、伝統的な簾の需要は減少していますが、その自然素材の持つ魅力や機能性が見直され、新たな用途での活用も進んでいます。例えば、カフェやレストランのインテリアとして使用されたり、モダンな住宅のアクセントとして取り入れられたりしています。

また、従来の簾に加えて、テーブルランナーやコースターなどの小物も製作されるようになり、より気軽に伝統工芸に触れられるようになっています。職人の高齢化と後継者不足という課題はありますが、伝統技術を守りながら現代のニーズに応える努力が続けられています。

なにわ刷毛 – 塗りの技を支える職人技

出典:「なにわ刷毛 | 大阪伝統工芸品産業振興協議会⧉」|osaka-densan.com

https://www.osaka-densan.com/craft/21/

奈良時代からの伝統

なにわ刷毛の起源は奈良時代以前にさかのぼります。寺院建立の際、仏像、仏具、調度品などの漆塗りに使用されたことが始まりとされています。当初は鹿毛が主に使われていましたが、時代とともに狸毛、馬毛、山羊毛など様々な毛が使用されるようになりました。

江戸時代には大阪の城下町として栄えた中で、建築や漆器製造が盛んになるにつれ、刷毛の需要も高まりました。職人たちは技術を磨き、様々な用途に適した刷毛を開発していきました。

昭和61年(1986年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その技術と歴史的価値が認められています。

製法と特徴

なにわ刷毛の製造工程は非常に複雑で、多くの手作業を必要とします。まず、鹿毛・狸毛・馬毛・山羊毛などの原毛を選別し、抜分、毛組、混毛、灰もみ、毛揃え、上毛巻きなどの工程を経て準備します。

特に「灰もみ」は重要な工程で、毛に含まれる油分を取り除き、塗料の吸収性を高めるために行われます。毛の種類や用途によって、灰もみの強さや時間を調整する高度な技術が求められます。

刷毛の種類は非常に多様で、漆塗り用、建築用、工芸用など様々な用途に合わせて作られています。例えば漆塗り用には柔らかい毛を、建築用の壁塗りには硬めの毛を使用するなど、それぞれの目的に最適な刷毛が存在します。

現代のなにわ刷毛

現代では合成繊維の刷毛も多く出回っていますが、本格的な漆塗りや日本画などの分野では、依然としてなにわ刷毛のような天然素材の刷毛が重宝されています。その理由は、天然毛の持つ独特の弾力性や塗料の含み具合、塗り心地などが、機械製の刷毛では再現できないからです。

しかし、原材料の調達難や職人の高齢化など、なにわ刷毛は多くの課題に直面しています。そのような中でも、伝統を守りながら新しい市場を開拓するため、美術用刷毛やメイク用の高級筆などへの展開も試みられています。

また、伝統工芸としての価値を伝えるため、刷毛製作のワークショップや展示会なども開催され、その技術と魅力を次世代に伝える取り組みが行われています。

なにわベッ甲 – 繊細な透かし彫りが魅せる美

中国から伝わった技術

なにわベッ甲の歴史は17世紀前半に遡ります。中国から長崎へ伝えられた加工技術が、その後なにわ(大阪)や江戸にも伝播しました。タイマイという海亀の甲羅を素材とし、透かし彫り技法など優れた彫刻技術によって様々な装飾品が生み出されてきました。

江戸時代には富裕層の間で高級品として珍重され、特に大阪では商人文化の発展とともにベッ甲細工も洗練されていきました。櫛や簪などの装身具から、置物、小箱などの工芸品まで、多様な製品が作られました。

昭和61年(1986年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その芸術性と技術が認められています。

素材と技法

なにわベッ甲の主な素材はタイマイの甲羅です。タイマイは現在では絶滅危惧種に指定されており、新たな甲羅の使用は国際的に規制されていますが、古くから伝わる技法は継承されています。

ベッ甲細工の最大の特徴は「透かし彫り」技法です。この技法では、甲羅を薄く削り、繊細な模様を透かし彫りします。光に透かすと美しい琥珀色が浮かび上がり、独特の風合いを醸し出します。

製作工程は、まず甲羅を熱して柔らかくし、平らに伸ばします。次に型を用いて形を整え、冷却して固定します。その後、彫刻や研磨を行い、最後に磨き上げて完成させます。すべての工程が手作業で行われ、高度な技術と経験が必要とされます。

現代のなにわベッ甲

現在では環境保護の観点から、新たなタイマイの甲羅の使用は制限されていますが、伝統的な技法は現代のニーズに合わせた形で継承されています。代替素材を用いた製品や、古いベッ甲製品の修復・再生なども行われています。

また、近年では伝統的な和装小物だけでなく、アクセサリーやインテリア小物など、現代のライフスタイルに合わせた製品開発も進められています。その繊細な美しさは現代でも多くの人々を魅了し、特に海外からの観光客にも人気のある工芸品となっています。

なにわベッ甲の伝統技術を守り伝えるため、体験教室や展示会なども開催され、その価値を広く発信する取り組みが行われています。

堺線香 – 香りの文化を継承する伝統工芸

出典:「SAKAI Incense-堺線香工業協同組合⧉」|sakaisenkou.net

https://www.sakaisenkou.net/

日本最初の線香発祥の地

堺線香の歴史は16世紀末にさかのぼります。日本で最初の線香が堺で作られたといわれており、江戸時代には既に産地として名をなしていました。線香の生命である香料の調合は、室町時代に発達した香道、茶道の影響を受けて大いに発展しました。

堺は当時、南蛮貿易の拠点として栄え、香料などの輸入品が集まる場所でした。そのため、高品質な原料を入手しやすい環境があり、線香の産地として発展する素地がありました。

昭和61年(1986年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

原料と製法

堺線香の原料は、タブ粉(タブノキの樹皮を粉末にしたもの)やクロモジなどの植物性原料、白檀や沈香などの天然香料、そして膠(にかわ)などの接着剤です。これらを配合し、練り合わせ、押し出し機で細長く成形し、乾燥させて作られます。

特に香料の調合は堺線香の命とも言える部分で、何十種類もの天然香料を絶妙なバランスで配合する技術は、長年の経験と勘に基づいた職人技そのものです。香りの種類も多様で、清涼感のある白檀系、深みのある沈香系、華やかな花の香りなど様々な香りが作られています。

伝統的な手法では、練り合わせた原料を手で細く延ばして線状にする「手延べ」という技法も用いられ、特に高級線香では今でもこの技法が守られています。

現代の堺線香

現代の生活様式の変化により、仏壇での毎日のお供えとしての線香の需要は減少傾向にありますが、新たな市場として、アロマテラピーやリラクゼーション用途での需要が増えています。特に天然素材を使用した無添加の線香は、健康志向の高まりとともに注目されています。

また、線香を香りの芸術として捉え直す動きもあり、季節限定の香りや、現代的なデザインのパッケージなど、若い世代にも親しみやすい製品開発も進められています。

堺市内には線香の製造工程を見学できる施設もあり、伝統技術への理解を深める取り組みも行われています。香りの文化を継承する堺線香は、日本の伝統的な感性を今に伝える貴重な工芸品といえるでしょう。

大阪三味線 – 日本の伝統音楽を支える楽器

出典:「大阪三味線/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]⧉」|大阪府

https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/dento/dento07.html

琉球を経て伝来した楽器

大阪三味線の歴史は15世紀前半に遡ります。中国から琉球を経て大阪へ伝来したと考えられており、その後改良が重ねられました。江戸時代初期には、その音色は庶民に広く愛好されるようになり、文楽や歌舞伎をはじめとする日本の伝統芸能の中核をなす楽器として発展しました。

特に大阪は文楽(人形浄瑠璃)の本場として知られ、太棹(ふとぞう)と呼ばれる太めの棹を持つ三味線が発達しました。この太棹三味線は力強い音色が特徴で、文楽の語りを支える重要な楽器となりました。

昭和61年(1986年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

構造と製法

三味線は大きく分けて、棹(さお)、胴、皮の三つの部分から成ります。棹は主に紅木(こうき)や黒檀などの硬い木材が使用され、胴は桐や槐(えんじゅ)などの木材で作られます。そして胴の表面と裏面には、伝統的には猫の皮が張られていました(現在では動物保護の観点から人工皮革も使用されています)。

三味線の製作は非常に専門的な技術を要します。棹の削り出し、胴の成形、皮張り、糸巻きの取り付けなど、すべての工程が手作業で行われ、製作には数ヶ月を要することもあります。特に皮張りは三味線の音色を決める重要な工程で、湿度や温度を考慮しながら、均一な張力で皮を張る高度な技術が必要です。

大阪三味線の特徴は、その音色の豊かさと耐久性にあります。特に文楽用の太棹三味線は、力強く響き渡る低音が特徴で、演奏者の感情表現を豊かに伝える楽器として高く評価されています。

現代の大阪三味線

現代では伝統音楽の演奏機会の減少や、三味線を学ぶ人の減少など、三味線文化は様々な課題に直面しています。しかし一方で、ロックやジャズなど異なるジャンルの音楽との融合や、学校教育での和楽器導入など、新たな展開も見られます。

また、三味線製作の体験教室や、修理・調整のワークショップなども開催され、伝統技術への理解を深める取り組みも行われています。さらに、国内だけでなく海外でも日本の伝統音楽への関心が高まっており、大阪三味線の技術と音色は世界へと広がりつつあります。

大阪三味線は単なる楽器を超えて、日本の音楽文化を体現する芸術品として、これからも多くの人々の心に響き続けることでしょう。

堺五月鯉幟 – 端午の節句を彩る伝統工芸

出典:「堺伝匠館で堺五月鯉幟の実演・販売を行います | 堺市役所のプレスリリース⧉」|プレスリリース・ニュースリリース配信シェアNo.1|PR TIMES

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000160.000100533.html

明治時代に始まった伝統

堺五月鯉幟の歴史は明治初期に遡ります。名古屋の紙鯉をヒントに大阪において初めて手描きによる鯉のぼりを作ったのが始まりとされています。その特徴的な意匠は、真鯉に金太郎がまたがったデザインで、色のぼかしや濃淡、毛先の繊細さと勢いの良さが高く評価されています。

堺は古くから繊維産業が盛んな地域で、染色技術が発達していました。その技術基盤があったからこそ、色鮮やかで芸術性の高い鯉のぼりが生み出されたのです。

昭和61年(1986年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その芸術性と技術が認められています。

製法と特徴

堺五月鯉幟の最大の特徴は、すべてが手描きであることです。工程としては、まず白い布地に下絵を描き、次に色を付けていきます。特に色のぼかしは堺五月鯉幟の真骨頂で、鯉の体の色が自然に変化する様子が美しく表現されています。

使用される色は伝統的な顔料を用い、濃淡の表現や色の重ね方などに職人の技が光ります。特に鯉の鱗や目、金太郎の表情などの細部には、繊細な筆使いが要求されます。

完成した鯉のぼりは、風になびくことを考慮して設計されており、風を受けると生き物のように泳ぐような動きを見せます。この動きの美しさも堺五月鯉幟の魅力の一つです。

現代の堺五月鯉幟

現代の住宅事情や家族構成の変化により、大きな鯉のぼりを揚げる家庭は減少していますが、コンパクトサイズの室内用鯉のぼりや、鯉のぼりモチーフの小物など、新しい形での展開も見られます。

また、海外からの観光客向けの土産物としても人気があり、伝統的な日本文化を伝える媒体としての役割も果たしています。堺市内では毎年春になると鯉のぼりの展示会が開催され、伝統工芸の魅力を発信しています。

職人の高齢化や後継者不足という課題はありますが、日本の伝統行事である端午の節句を彩る工芸品として、その技術と美しさは大切に守られ続けています。

和泉櫛 – 髪を美しく整える伝統の技

飛鳥時代から続く伝統

和泉櫛の起源は遥か飛鳥時代にさかのぼります。伝説によれば、二色の浜(大阪府貝塚市)に漂着した外国人が、地元の人々に櫛の製法を伝えたのが始まりとされています。江戸時代には産地として形成され、全国一のつげ櫛産地として名をはせました。

つげの木は非常に緻密で硬く、油分を含んでいるため、静電気が起きにくく髪にやさしいという特性があります。この特性を生かした和泉櫛は、髪を傷めず美しく保つ道具として、特に女性たちから重宝されてきました。

昭和62年(1987年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

製法と特徴

和泉櫛の製造工程は、まずつげ材を適切な大きさに切り分け、天日で十分に乾燥させるところから始まります。乾燥には1年以上かかることもあり、木材の状態を見極める職人の経験が重要です。

次に、鋸で櫛の形に荒く切り出し、小刀で形を整えていきます。その後、特殊な鋸(櫛挽き鋸)を使って歯を挽き、一本一本の歯を均等に整えていきます。最後に磨きをかけて完成させますが、この磨きの工程が櫛の仕上がりを大きく左右します。

和泉櫛の特徴は、その使い心地の良さにあります。つげ材の自然な油分が髪に移り、髪に艶を与えます。また、歯と歯の間隔が均等で、頭皮を傷つけることなく、心地よく髪をとかすことができます。さらに、使い込むほどに艶が増し、手になじむという特性も魅力の一つです。

現代の和泉櫛

現代では、プラスチック製の安価な櫛が主流となり、伝統的なつげ櫛の需要は減少しています。また、原材料であるつげの木も希少になっており、良質な材料の確保が難しくなっています。

しかし、近年は天然素材への回帰や、環境に配慮した生活用品への関心の高まりから、再び和泉櫛に注目が集まっています。特に髪や頭皮に優しい特性は、化学製品による肌トラブルを懸念する現代人にとって魅力的です。

また、伝統工芸としての価値を伝えるため、櫛作りの体験教室や展示会なども開催され、その技術と魅力を次世代に伝える取り組みが行われています。和泉櫛は、単なる日用品を超えて、日本の美意識と技術を体現する工芸品として、再評価されつつあります。

蜻蛉玉 – 時空を超えて伝わるガラス工芸

出典:「店舗情報 | 和泉蜻蛉玉専門店 山月工房⧉」|和泉蜻蛉玉専門店 山月工房 | 伝統工芸士による世界唯一の和泉蜻蛉玉専門店

https://sennotoki-glass.com/shop

シルクロードを経て伝わった技術

蜻蛉玉(とんぼだま)の歴史は奈良時代にまで遡ります。シルクロードを通じて中国から日本に伝えられたとされるこのガラス工芸は、平安時代に一度途絶えましたが、江戸時代に再び復活しました。

その名前の由来は、トンボの複眼のような模様や、空を舞うトンボのように美しく輝くさまに例えられたものと言われています。主に装飾品や勾玉として使用され、その美しさから権力の象徴としても珍重されました。

昭和62年(1987年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

製法と特徴

蜻蛉玉の製作は高度なガラス工芸技術を要します。基本的な工程は、まずガラス棒をバーナーで熱して溶かし、芯棒に巻き付けて基本形を作ります。次に、別の色のガラスを溶かして模様をつけていきます。

特徴的な技法の一つは「引き込み技法」で、ガラスの表面に別の色のガラスを点状に置き、それを内側に引き込むことで独特の模様を作り出します。また、金や銀の箔を挟み込んだり、気泡を意図的に入れたりするなど、様々な装飾技法も用いられます。

完成した蜻蛉玉は、透明感と深みのある色彩が特徴で、光の当たり方によって様々な表情を見せます。一つ一つが職人の手作業で作られるため、同じものが二つとない個性的な作品となります。

現代の蜻蛉玉

現代では、蜻蛉玉はアクセサリーやインテリア小物として人気を集めています。ネックレスやピアスなどのジュエリーに加工されたり、帯留めなどの和装小物に利用されたりと、その用途は多岐にわたります。

また、伝統的な技法を守りながらも、現代的なデザインや色彩を取り入れた新しい蜻蛉玉も作られており、若い世代にも親しまれています。特に海外からの観光客にも人気があり、日本の伝統工芸の美しさを伝える役割も果たしています。

藤村トンボ玉工房をはじめとする職人たちによって、江戸時代と同じ伝統的な技法が今日も守られており、ワークショップや体験教室なども開催されています。古代から現代へと時を超えて伝わる蜻蛉玉の美しさは、これからも多くの人々を魅了し続けることでしょう。

大阪銅器 – 千年の歴史を誇る金属工芸

出典:「日本伸銅株式会社|大阪黄銅(オオサカオウドウ)カンパニー⧉」|日本伸銅株式会社 | 大阪黄銅カンパニー

https://osaka-oudou.co.jp/

南蛮絞りから発展した銅精錬技術

大阪銅器の歴史は16世紀初めにさかのぼります。「南蛮絞り」と呼ばれる銅から銀を絞り出す技術の発達により、一万人以上の職人が大阪で活躍するようになりました。江戸時代には、全国の産銅が「大阪銅座」に集められ、銅製品生産の中心地として栄えました。

特に鋳物師町(現在の大阪市中央区)を中心に、釜、鍋、茶道具などの銅製品が盛んに製造されました。これらの製品は国内だけでなく、海外にも輸出され、日本の金属工芸の高い技術力を示す証となりました。

平成2年(1990年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

製法と特徴

大阪銅器の製造工程は大きく分けて、鋳造、加工、仕上げの三段階があります。まず鋳造では、溶かした銅を型に流し込んで基本形を作ります。次に加工段階では、鍛造、切削、接合などの技術を用いて形を整えます。最後の仕上げでは、研磨、着色、装飾などを施して完成させます。

特に着色技術は大阪銅器の特徴の一つで、「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる銅の酸化による美しい緑色や、「四分一(しぶいち)」と呼ばれる銀と銅の合金による独特の色合いなど、様々な色彩表現が可能です。

大阪銅器の製品には、茶釜、花器、香炉など伝統的なものから、近代的なデザインの置物、アクセサリーなど幅広いものがあります。どれも銅の持つ温かみのある質感と、熟練の技による精緻な作りが特徴です。

現代の大阪銅器

現代では生活様式の変化により、茶釜などの伝統的な銅器の需要は減少していますが、インテリア小物やアクセサリー、記念品など、新たな用途での展開が進んでいます。特に銅の持つ抗菌作用が注目され、銅製の日用品にも関心が高まっています。

また、伝統的な技法を現代的なデザインに応用した製品も増えており、若い世代や海外からの観光客にも受け入れられています。大阪市内には銅器の製造工程を見学できる施設もあり、伝統技術への理解を深める取り組みも行われています。

長い歴史を持つ大阪銅器は、時代の変化に対応しながら、その伝統技術と美しさを今に伝えています。金属工芸の粋を集めた大阪銅器は、これからも日本の伝統工芸を代表する存在であり続けることでしょう。

大阪張り子 – 色鮮やかな民芸品の世界

出典:「大阪張り子 – 天満天神MAIDO屋<まいど屋> 大阪の「ええもん」を集めたみやげもん屋⧉」|天満天神MAIDO屋<まいど屋>

https://maidoya.jp/e-mon/osakahariko/

中国から伝わった紙の技術

大阪張り子の歴史は古く、張子細工の技法は中国から伝わったとされています。桃山時代に京都で起こり、江戸時代初期には大阪が最大の生産地となりました。江戸時代初期に刊行された俳譜書「毛吹草」には、津村(現在の大阪市中央区)の名産品として「張人形」が記されています。

大阪の繁栄とともに、縁起物や祭礼用の人形、玩具として庶民の生活に深く根ざし、約400年の伝統を誇ります。特に縁起の良い虎、鯛、犬、招き猫などのモチーフが好まれ、その愛らしい造形と鮮やかな彩色が特徴です。

平成6年(1994年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

製法と特徴

大阪張り子の製造工程は、まず原型となる粘土模型を作ることから始まります。次に、その模型に紙を何層にも貼り重ねて形を作ります。紙が乾いて硬くなったら、模型から取り外し、さらに紙を重ねて強度を高めます。

形が整ったら、表面を白土で下塗りし、その上に鮮やかな色を塗っていきます。伝統的には顔料と膠(にかわ)を使用した彩色が行われ、光沢のある鮮やかな色彩が特徴です。最後に目や細部を描き入れて完成させます。

大阪張り子の魅力は、その素朴で温かみのある造形と、鮮やかな色彩にあります。軽くて丈夫という紙の特性を生かした実用性と、縁起の良さや愛らしさという精神的価値を兼ね備えた民芸品です。

現代の大阪張り子

現代では玩具としての需要は減少していますが、インテリア小物や装飾品、お土産品として新たな価値が見出されています。特に伝統的なモチーフを現代的なデザインにアレンジした作品や、季節の行事に合わせた限定品なども制作され、若い世代にも親しまれています。

また、張り子作りの体験教室やワークショップも開催され、伝統技術への理解を深める取り組みも行われています。張り子の技法を応用した新しい製品開発も進められており、伝統と革新が融合した大阪張り子の世界は、これからも広がり続けることでしょう。

深江の菅細工 – 植物の命を編み込む工芸

出典:「深江の菅細工 | 大阪伝統工芸品産業振興協議会⧉」|osaka-densan.com

https://www.osaka-densan.com/craft/41/

2000年の歴史を持つ伝統

深江の菅細工の歴史は約2000年前にまで遡ります。伝説によれば、深江地区(現在の大阪市東成区)に繁茂する良質の菅(すげ)を求めて大和から人々が移住し、笠などの細工物を作ったのが始まりとされています。

近世になると、お伊勢参りの道中安全を祈って菅笠を買い求める習慣があり、伊勢街道の要所であった深江では菅細工が盛んに行われました。菅笠は雨具としても日除けとしても優れており、旅人の必需品でした。

「深江の菅細工」として大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

素材と技法

菅細工の主な素材は、イグサ科の多年草である菅(すげ)です。菅は柔軟性があり、乾燥しても割れにくいという特性を持ち、編み細工に適しています。材料となる菅は、夏に刈り取り、天日で乾燥させた後、使用する直前に水に浸して柔らかくします。

編み方には様々な技法があり、用途に応じて編み目の密度や模様が変わります。基本的には、中心から放射状に菅を編み広げていく「円編み」の技法が用いられ、独特の幾何学模様が特徴です。

主な製品としては、笠、座布団、枕、小物入れなどがあります。特に菅笠は通気性が良く軽量で、現代でもガーデニングや農作業に適した実用品として使用されています。

現代の深江の菅細工

現代では、生活様式の変化や代替品の普及により、伝統的な菅細工の需要は減少しています。また、原材料となる良質な菅の栽培地も減少しており、材料の確保が課題となっています。

しかし、近年は自然素材への回帰や、サステナブルな生活用品への関心の高まりから、再び菅細工に注目が集まっています。特に職人と若いデザイナーのコラボレーションにより、現代のライフスタイルに合わせた新しいデザインの製品が生まれています。

また、菅細工の技術を次世代に伝えるため、体験教室やワークショップも開催されており、伝統技術の保存と継承に取り組んでいます。2000年の歴史を持つ深江の菅細工は、時代とともに形を変えながらも、その伝統と技術を守り続けています。

漆刷毛 – 日本の塗りを支える名工具

明治時代から続く伝統技術

漆刷毛の関西における起源は、明治18年(1885年)に遡ります。三島郡鳥飼村(現在の摂津市)において、畑野庄右衛門が今井庄兵衛から製法を習得し、製造を始めたとされています。

漆塗りは日本の伝統的な工芸技法であり、その塗りの美しさを決定づける重要な道具が漆刷毛です。繊細な塗り心地と耐久性を兼ね備えた漆刷毛は、職人の手の延長として、漆工芸の発展に大きく貢献してきました。

昭和60年(1985年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その技術的価値が認められています。

素材と製法

漆刷毛の最大の特徴は、その素材に人毛が用いられることです。人毛は弾力性があり、塗料の含みが良く、また毛先を削りながら使用できるため、細かな作業に適しています。

製造工程は、まず良質な人毛を選別し、長さを揃えます。次に、毛束を適切な形に整え、糸で固く結び、柄に取り付けます。柄には主に竹や木が使用され、毛と柄の接合部は漆で固められます。

漆刷毛の種類は用途によって様々で、下地塗り用、中塗り用、上塗り用など、それぞれの工程に適した形状と硬さの刷毛が存在します。特に上塗り用の刷毛は極めて繊細で、漆の美しい仕上がりを左右する重要な道具です。

現代の漆刷毛

現代では、漆工芸自体の需要減少や、原材料の調達難など、漆刷毛製造は様々な課題に直面しています。特に良質な人毛の確保は年々難しくなっており、一部では合成繊維を使用した刷毛も開発されています。

しかし、本格的な漆塗りには依然として伝統的な人毛刷毛が欠かせません。その理由は、人毛の持つ独特の弾力性や塗料の含み具合、塗り心地などが、機械製の刷毛では再現できないからです。

また、漆工芸の価値が再評価される中で、伝統的な道具としての漆刷毛の重要性も見直されています。刷毛製作の実演や展示会なども開催され、その技術と価値を次世代に伝える取り組みが行われています。

なにわ竹工芸品 – 竹の命を吹き込む伝統技

奈良時代から継承される技術

なにわ竹工芸品の歴史は奈良時代にまでさかのぼります。当初は、周辺に産出する良質の真竹を用いて、農作業用の篭を制作していました。茶道や華道が盛んになるにつれて、花篭、炭篭などの製作も始まり、江戸時代中期には産地として形成されました。

特に大阪は商業の中心地として栄え、茶人や文人が集まる文化都市でもあったため、茶道具や花器などの高級竹工芸品の需要が高まりました。職人たちはその要望に応えるべく、技術を磨き、より繊細で美しい竹工芸品を生み出していきました。

昭和60年(1985年)に大阪府の伝統工芸品に指定され、その歴史的価値と技術が認められています。

素材と技法

なにわ竹工芸品の主な素材は真竹です。真竹は強度があり、しなやかさも兼ね備えているため、工芸品の材料として最適です。竹は時期や場所によって品質が大きく異なるため、職人は良質な竹を見極める目も持っています。

製作工程は、まず竹を適切な長さに切り、節を処理します。次に、用途に応じて竹を割いて「ひご」と呼ばれる細い竹の棒を作ります。これらのひごを編んだり、組み合わせたりして様々な形を作り出します。

編み方には「四つ目編み」「六つ目編み」「八つ目編み」など様々な技法があり、それぞれ異なる模様や強度を持ちます。また、竹の表皮と内側の色の違いを利用して模様を作る「まだら編み」など、美しい装飾技法も発達しました。

現代のなにわ竹工芸品

現代では、花篭や料理盛篭が主として製作されています。伝統的な技法を守りながらも、現代の生活様式に合わせたデザインの製品も増えており、インテリア小物や照明器具など、新たな用途での展開も見られます。

しかし、竹工芸の職人は高齢化が進み、後継者の育成が課題となっています。そのような中でも、伝統技術を守り継承するため、竹工芸教室やワークショップなどが開催され、次世代への技術伝承が図られています。

また、近年は環境に優しい素材として竹が注目され、サステナブルなライフスタイルを求める消費者からの関心も高まっています。なにわ竹工芸品は、伝統と革新のバランスを取りながら、新たな時代への対応を模索しています。

まとめ – 大阪の伝統工芸が紡ぐ未来

本記事では、大阪が誇る16の伝統工芸について、その歴史、特徴、技法、そして現代における状況をご紹介してきました。大阪欄間の壮麗な彫刻から、堺打刃物の鋭い切れ味、なにわベッ甲の繊細な透かし彫り、蜻蛉玉の神秘的な輝きまで、それぞれの工芸品には長い歴史と職人たちの情熱が込められています。

これらの伝統工芸は、単なる「古いもの」ではなく、時代とともに変化し、現代の生活にも寄り添うことのできる「生きた文化」です。確かに、生活様式の変化や原材料の調達難、職人の高齢化や後継者不足など、多くの課題に直面していますが、それでも伝統を守り継承しようとする職人たちの努力によって、その灯は消えることなく受け継がれています。

また、近年ではサステナビリティへの関心の高まりや、物質的な豊かさから精神的な豊かさへと価値観がシフトする中で、手作りの温もりや自然素材の良さが再評価されています。さらに、日本文化への国際的な関心の高まりとともに、海外からも大阪の伝統工芸に注目が集まっています。

大阪を訪れた際には、ぜひともこれらの伝統工芸に触れてみてください。工房見学や体験教室に参加したり、伝統工芸品を購入したりすることは、単なる観光の思い出を超えて、何世紀にもわたって受け継がれてきた技術と文化を支援することにもつながります。

大阪の伝統工芸は、過去から現在、そして未来へと続く文化の架け橋です。その美しさと技術に触れることで、私たちは日本の豊かな文化遺産を体感し、次の世代へと伝えていく一助となることができるでしょう。

![大阪欄間・欄間彫刻(製品紹介)/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]](https://www.pref.osaka.lg.jp/images/11350/b01_01img.jpg)

![大阪三味線/大阪府(おおさかふ)ホームページ [Osaka Prefectural Government]](https://www.pref.osaka.lg.jp/images/11330/p16-02.jpg)