江戸時代から脈々と受け継がれてきた東京の伝統工芸。その繊細な技法と美しさは、日本文化の粋を集めたものと言えるでしょう。本記事では、東京都が指定する42品目の伝統工芸の魅力を余すことなくお伝えします。

東京の伝統工芸品は、長い年月を経て東京の風土と歴史の中で育まれ、時代を超えて受け継がれた伝統的な技術・技法により作られています。手作りの温もり、親しみやすさ、優れた機能性など、大量生産される画一的な商品にはない魅力が詰まっています。

東京都は「東京都伝統工芸品産業振興協議会」の意見を聞いて、厳格な基準を満たす工芸品を伝統工芸品として指定しています。その基準は以下の通りです。

- 製造工程の大部分が手工業的であること

- 伝統的な技術または技法により製造されているものであること

- 伝統的に使用されてきた原材料により製造されるものであること

- 都内において一定の数のものが、その製造を行っていること

東京の伝統工芸の魅力は、大きく分けて次の3点に集約されます。

- 職人の卓越した技術と精神:何十年も修練を積んだ職人の手仕事による、機械では決して真似できない繊細さと美しさ

- 歴史と文化の継承:江戸時代から続く伝統と技法が、現代に至るまで大切に守られてきた歴史的価値

- 現代生活への応用力:伝統を守りながらも、現代の生活様式に合わせた革新的なデザインや用途の拡大

この記事では、42品目の伝統工芸をカテゴリー別に紹介し、その歴史や特徴、製造工程、購入場所や体験できる場所までを詳しく解説します。東京観光の際に、ぜひ立ち寄りたい伝統工芸の工房や体験施設もご紹介しますので、旅の計画にお役立てください。

東京の42品目の伝統工芸品紹介

【織物・染物】日本の美意識が息づく繊維工芸

村山大島紬(むらやまおおしまつむぎ)

東京都の西部、多摩地域に位置する武蔵村山市で生産される「村山大島紬」は、江戸時代中期から続く伝統織物です。絹100%の手紡ぎ糸を使い、絣(かすり)模様を織り出す技法が特徴です。

村山大島紬の製造工程は非常に複雑で、糸の準備から織り上げまで全て手作業で行われます。特に「泥染め」と呼ばれる独特の染色技法では、鉄分を含んだ泥田に絹糸を浸して染色するため、独特の深みのある黒色が生まれます。この伝統的な技法は、職人から職人へと口伝で受け継がれてきました。

現代では、着物だけでなく洋服やバッグ、小物などにも応用され、若い世代にも親しまれています。村山大島紬を購入したい方は、武蔵村山市の「村山大島紬伝統産業会館」(公式サイト)を訪れることをお勧めします。

東京染小紋(とうきょうそめこもん)

出典:「東京染小紋 | 東京の伝統工芸品 | 東京都産業労働局⧉」|dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/items/02.html

「東京染小紋」は、江戸時代に武士の裃(かみしも)の柄として発展した染物技術です。極めて細かい模様を型紙で染め抜く技法が特徴で、一見すると無地に見えますが、近くで見ると精緻な模様が浮かび上がります。

製作工程では、まず柿渋を塗った和紙に小刀で細かく模様を彫り、型紙を作ります。その型紙を使って防染糊を置き、藍や茶などで染色します。一反の着物に使われる型紙は数十枚にのぼり、その正確な位置合わせには熟練の技が必要です。

東京染小紋の伝統を守る職人たちは、江戸時代から続く数千種類もの伝統的な文様を継承しながら、現代的なデザインも取り入れています。浅草の「染の里二葉苑」(公式サイト)では、東京染小紋の展示販売や染色体験ができます。

本場黄八丈(ほんばきはちじょう)

出典:「本場黄八丈 | 東京の伝統工芸品 | 東京都産業労働局⧉」|dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp

https://www.dento-tokyo.metro.tokyo.lg.jp/items/03.html

伊豆諸島の八丈島で生産される「本場黄八丈」は、鮮やかな黄色、樺色(赤茶色)、黒色の三色を特徴とする絹織物です。島に自生する植物を使った天然染料による染色方法は、約200年前から変わらず継承されています。

染色に使われる植物は、黄色には「コブナグサ」、樺色には「マダミ」の木の皮、黒色には「タブノキ」の実などが用いられます。これらの植物から染料を抽出し、何度も染め重ねることで、耐光性・耐久性に優れた鮮やかな色合いが生まれます。

八丈島の厳しい自然環境の中で育まれた本場黄八丈は、丈夫で長持ちすることから「一生もの」とも言われています。八丈島「黄八丈めゆ工房」(公式サイト)では、本場黄八丈の製作工程見学や製品購入ができます。

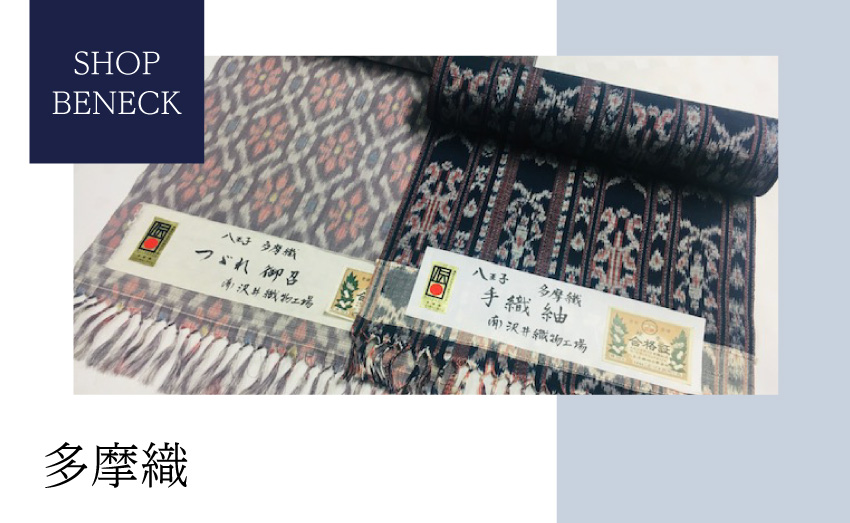

多摩織(たまおり)

出典:「伝統的工芸品 多摩織 | 【公式】八王子織物工業組合⧉」|hachioji-orimono.or.jp

https://hachioji-orimono.or.jp/product/tamaori/

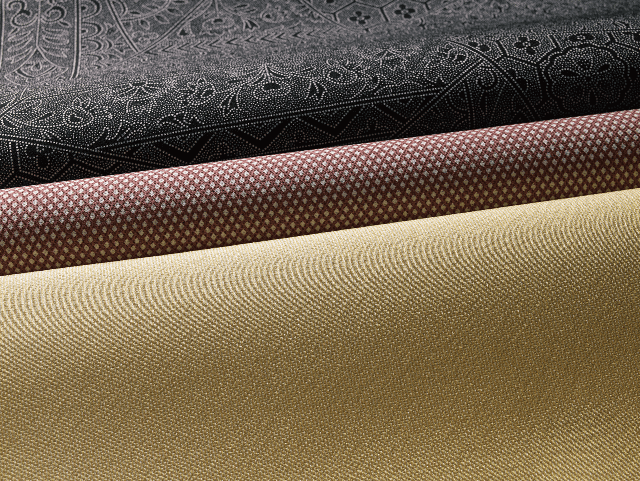

多摩地域で生産される「多摩織」は、絹の光沢と風合いを活かした高級織物です。主に八王子市を中心に発展し、江戸時代中期からの歴史を持ちます。多種多様な織物技法を総称して「多摩織」と呼び、紋織物、縮緬、綸子などの高級織物が含まれます。

多摩織の特徴は、緻密な織りと優美な光沢、そして丈夫さにあります。高機(たかばた)と呼ばれる織機を使い、複雑な織り模様を表現する技術は、長い年月をかけて磨かれてきました。

現在、多摩織は着物だけでなく、ネクタイやスカーフなどの洋装品にも活用されています。八王子市の「織物会館」(詳細)では、多摩織の歴史や技法について学ぶことができます。

東京手描友禅(とうきょうてがきゆうぜん)

出典:「東京手描友禅.com,東京の伝統工芸 “東京手描友禅”,tokyotegakiyuzen.com⧉」|tokyotegakiyuzen.com

https://www.tokyotegakiyuzen.com/

「東京手描友禅」は、京都の友禅染とは異なる、江戸情緒あふれる独特の色彩感覚と構図が特徴の染物です。江戸時代後期に発展し、明治以降に「東京手描友禅」として確立されました。

製作工程は、まず白生地に下絵を描き、糊置きをして防染します。次に筆で色を差し、蒸して定着させた後、水洗いして仕上げます。東京手描友禅の魅力は、筆の勢いを活かした躍動感ある図柄と、江戸の洗練された色彩感覚にあります。

現代では、伝統的な技法を守りながらも、現代的なデザインを取り入れた作品も多く制作されています。浅草の「東京都伝統工芸品売場」(関連情報)では、東京手描友禅の作品を購入することができます。

東京本染ゆかた・てぬぐい(とうきょうほんぞめゆかた・てぬぐい)

「東京本染ゆかた・てぬぐい」は、江戸時代から庶民に親しまれてきた染物です。本染めとは、化学染料ではなく藍などの天然染料を使い、手作業で染め上げる伝統的な技法を指します。

製作工程では、まず型紙を使って防染糊を置き、その後染料に浸して染色します。天然染料を使用するため、色落ちしにくく、使うほどに味わいが増すのが特徴です。特に江戸てぬぐいは、両端を縫わない「切りっぱなし」であることが伝統的なスタイルです。

現代では、伝統的な文様だけでなく、現代的なデザインや外国人観光客向けのモチーフを取り入れた商品も人気です。浅草の「粋粋(いきいき)」(公式サイト)では、東京本染ゆかた・てぬぐいの販売や染色体験ができます。

【金属工芸】職人の手が生み出す輝き

江戸切子(えどきりこ)

「江戸切子」は、ガラスに模様を彫り込む伝統的なガラス工芸です。19世紀初頭に江戸で発展し、鮮やかな色ガラスに緻密な幾何学模様を施す独特の美しさが特徴です。

製作工程では、まずガラスの表面に模様の下絵を描き、砥石(といし)を用いて丁寧に模様を彫り込んでいきます。「魚子(ななこ)」と呼ばれる細かい点模様や「籠目(かごめ)」などの伝統的な模様は、熟練した職人の手によって初めて可能となる技です。

近年では、伝統的な赤や青の色ガラスだけでなく、様々な色彩を用いた現代的なデザインも生み出されています。「すみだ江戸切子館」(公式サイト)では、江戸切子の制作実演見学や製作体験ができます。

東京銀器(とうきょうぎんき)

出典:「ゴールドサロン日本橋三越本店 | 株式会社 大淵銀器⧉」|株式会社 大淵銀器

https://www.obuchi.com/brand/store.html

「東京銀器」は、江戸時代から続く金属工芸で、銀を素材とした美術工芸品から日用品まで幅広く製作されています。純銀の美しい光沢と繊細な彫金技術が特徴です。

製作工程では、まず銀の板や棒を鎚(つち)で叩いて形を整え、その後彫金や象嵌(ぞうがん)などの技法で装飾を施します。東京銀器の魅力は、銀特有の上品な輝きと、職人の卓越した技術による精緻な装飾にあります。

現代では、伝統的な茶器や食器だけでなく、アクセサリーやオブジェなど現代のライフスタイルに合わせた作品も多く制作されています。日本橋の「東京銀器工芸会」(公式サイト)では、東京銀器の展示販売を行っています。

東京彫金(とうきょうちょうきん)

出典:「銀座・日本橋・東京駅周辺の彫金教室・彫金体験ランキングTOP5 – じゃらんnet⧉」|jalan.net

https://www.jalan.net/kankou/130000/136200/g2_R7/

「東京彫金」は、金、銀、銅などの金属表面に彫刻を施す工芸技術です。江戸時代に武具や装飾品の制作技術として発展し、明治以降は装身具や美術工芸品の制作に受け継がれています。

製作工程では、タガネと呼ばれる彫刻刀を使い、金属表面に緻密な模様を彫り込みます。高浮彫、肉合彫り、毛彫りなど様々な技法があり、職人の技量によって繊細な表現が可能になります。

現代では、伝統的な技法を守りながらも、現代的なデザインのジュエリーやアクセサリー、オブジェなどが制作されています。銀座の「東京彫金会」(関連情報は東京都伝統工芸士会サイトにて)では、東京彫金の作品展示や販売を行っています。

東京打刃物(とうきょううちはもの)

「東京打刃物」は、江戸時代から続く刃物製作の伝統工芸です。主に包丁や鋏(はさみ)などの刃物を製作し、その切れ味の良さと耐久性の高さで知られています。

製作工程では、まず鋼と軟鉄を鍛接(たんせつ)し、鎚で打ち伸ばして形を整えます。その後、刃付けや研ぎを行い、最後に柄を取り付けて完成します。東京打刃物の特徴は、使い手の手に馴染むよう考え抜かれた形状と、長時間使用しても切れ味が落ちにくい優れた刃質にあります。

現代では、料理人向けの高級包丁だけでなく、家庭用の使いやすい刃物も多く製作されています。合羽橋道具街の「かつらや」(関連店舗)では、東京打刃物の販売を行っています。

【木工芸】木の温もりを伝える技

江戸指物(えどさしもの)

出典:「江戸指物 – 伝統工芸品 | 台東区公式 伝統工芸品サイト⧉」|台東区公式 伝統工芸品サイト

https://craft.city.taito.lg.jp/craft/893/

「江戸指物」は、釘を使わず木組みだけで家具や建具を作る伝統的な木工技術です。江戸時代に発展し、緻密な木組みと美しい仕上げが特徴です。

製作工程では、まず木材を厳選し、緻密な計算に基づいて部材を切り出します。そして「ほぞ」と「ほぞ穴」を組み合わせる伝統的な木組み技法で、釘や金具を使わずに組み立てていきます。江戸指物の魅力は、木の収縮や膨張を考慮した緻密な設計と、使うほどに味わいが増す経年変化にあります。

現代では、伝統的な技法を活かしながら、現代の住空間に合わせたコンパクトな家具や収納家具なども製作されています。台東区の「江戸指物協同組合」(関連情報は東京都伝統工芸士会サイトにて)では、江戸指物の展示販売を行っています。

江戸木彫刻(えどもくちょうこく)

出典:「江戸木彫刻 – 伝統工芸品 | 台東区公式 伝統工芸品サイト⧉」|台東区公式 伝統工芸品サイト

https://craft.city.taito.lg.jp/craft/891/

「江戸木彫刻」は、江戸時代から続く木彫りの伝統工芸です。主に欄間(らんま)や神社仏閣の装飾、額、置物などが作られ、立体感ある表現と繊細な彫りが特徴です。

製作工程では、まず木材に図案を描き、荒彫りから始めて徐々に細かい部分を彫り進めていきます。仕上げには細かいノミを使い、最後に磨きをかけて完成させます。江戸木彫刻の魅力は、平面から浮き上がるような立体感と、木目を活かした温かみのある表情にあります。

現代では、伝統的な技法を守りながらも、現代的な空間に合うシンプルなデザインの作品も多く制作されています。台東区の「東京都伝統工芸品工房」(関連情報は東京都伝統工芸士会サイトにて)では、江戸木彫刻の作品展示や販売を行っています。

【人形・装飾品】暮らしに彩りを添える工芸

江戸木目込人形(えどきめこみにんぎょう)

出典:「すみだスポット – 江戸木目込人形博物館/塚田工房 | 一般社団法人 墨田区観光協会【本物が生きる街 すみだ観光サイト】⧉」|一般社団法人 墨田区観光協会【本物が生きる街 すみだ観光サイト】 | 東京都墨田区観光協会公式ウェブサイト。東京スカイツリー、江戸東京博物館などの観光情報や、おすすめのイベント情報を発信しています。ガイド付きまち歩きツアーや運河クルージングの情報も。「本物が生きる街」墨田区の観光情報はこちら!

https://visit-sumida.jp/spot/6288/

「江戸木目込人形」は、1800年頃に江戸で発展した人形工芸です。木彫りの胴体に布を切り込み(木目込み)して装飾する技法が特徴で、柔らかな表情と優美な姿が魅力です。

製作工程では、まず桐や檜などの木材で頭と胴体を彫り、その上に絹や木綿などの布を貼り付けていきます。頭部の表情は特に重要で、職人の技量が問われる部分です。江戸木目込人形の特徴は、京都の人形に比べて庶民的で親しみやすい表情にあります。

現代では、雛人形や五月人形などの節句人形が主流ですが、近年は現代的なキャラクターとコラボレーションした作品も人気です。浅草の「東京都伝統工芸品センター」(関連情報)では、江戸木目込人形の展示販売を行っています。

江戸衣裳着人形(えどいしょうぎにんぎょう)

「江戸衣裳着人形」は、精巧な頭と手足に、実際の着物と同じ工程で作られた小さな衣装を着せた人形です。江戸時代後期から明治、大正時代にかけて発展しました。

製作工程では、まず頭部を桐塑(とうそ)または木彫りで作り、胴体は綿を巻いた木や紙で成形します。その後、絹織物で作られた小さな着物を着せ付けていきます。江戸衣裳着人形の魅力は、緻密な頭部の表情と、本物と見紛うばかりの美しい衣装にあります。

現代では、伝統的な市松人形や御所人形、雛人形などが主に制作されています。日本橋の「久月」(公式サイト)では、江戸衣裳着人形の展示販売を行っています。

江戸押絵羽子板(えどおしえはごいた)

「江戸押絵羽子板」は、正月飾りとして発展した装飾品で、羽子板に和紙や絹を何層にも重ねて立体的な押絵を施したものです。江戸時代後期から明治にかけて流行しました。

製作工程では、まず下絵に合わせて布を切り、糊で何層にも重ねて立体感を出します。髪や着物の柄などは手描きで細部まで丁寧に仕上げます。江戸押絵羽子板の魅力は、その立体感ある表現と、豪華で華やかな色彩にあります。

現代では、伝統的な歌舞伎役者や美人画だけでなく、現代的なキャラクターを題材にした作品も制作されています。浅草の「東京都伝統工芸品センター」(関連情報)では、江戸押絵羽子板の展示販売を行っています。

【漆・陶磁器】艶やかな美を生み出す技

江戸漆器(えどしっき)

出典:「販売店案内|黒江屋⧉」|kuroeya.com

https://www.kuroeya.com/04company/index.html

「江戸漆器」は、木地に漆を塗り重ねて仕上げる伝統工芸です。江戸時代に発展し、実用的でありながら装飾性も兼ね備えた漆器として知られています。

製作工程では、まず木地を整え、下地を施した後、漆を何度も塗り重ねて研ぎ出していきます。江戸漆器の特徴は、朱塗りや黒塗りの上に金や銀で装飾を施す「蒔絵(まきえ)」や、卵の殻を砕いて模様を作る「卵殻(らんかく)」などの技法にあります。

現代では、伝統的な椀や重箱だけでなく、ワイングラスやアクセサリーなど現代のライフスタイルに合わせた製品も制作されています。日本橋の「江戸漆器協同組合」(関連情報は東京都伝統工芸士会サイトにて)では、江戸漆器の展示販売を行っています。

東京七宝(とうきょうしっぽう)

出典:「安藤七宝店 銀座店 | GINZA OFFICIAL – 銀座公式ウェブサイト⧉」|GINZA OFFICIAL – 銀座公式ウェブサイト

https://www.ginza.jp/ja/shop/958

「東京七宝」は、金属の表面にガラス質の釉薬を焼き付ける装飾技法です。明治時代に西洋から技術が伝わり、日本独自の発展を遂げました。

製作工程では、まず金属の素地に銀や銅の細い線で区画を作り、その中に色ガラスの粉末を詰めて焼成します。この工程を何度も繰り返し、最後に研磨して仕上げます。東京七宝の魅力は、鮮やかな色彩と宝石のような輝きにあります。

現代では、伝統的な花瓶や香炉だけでなく、ジュエリーやアクセサリー、インテリア小物なども多く制作されています。銀座の「アートスペース繭七宝」(公式サイト)では、東京七宝の作品展示や体験教室を行っています。

【その他の伝統工芸】多彩な技と美

東京くみひも(とうきょうくみひも)

「東京くみひも」は、多数の絹糸を組み合わせて作る組紐の伝統工芸です。江戸時代に武士の装束や刀の下げ緒として発展し、現在は着物の帯締めなどに使われています。

製作工程では、「マルダイ」と呼ばれる台に糸をセットし、一定の規則に従って糸を組み合わせていきます。組み方によって「角組」「丸組」「平組」など様々な形状を作り出すことができます。東京くみひもの魅力は、緻密な組み方による模様と、しなやかで強い質感にあります。

現代では、伝統的な帯締めだけでなく、ネックレスやブレスレットなどのアクセサリー、バッグの持ち手などにも活用されています。日本橋の「龍工房」(公式サイト)では、東京くみひもの展示販売や体験教室を行っています。

江戸和竿(えどわさお)

「江戸和竿」は、江戸時代から続く伝統的な釣り竿の製作技術です。竹を素材とし、軽くしなやかで強靭な釣り竿を手作りで製作します。

製作工程では、まず良質な竹を選定し、数年かけて乾燥させます。その後、火であぶって真っ直ぐに矯正し、漆を塗って仕上げます。江戸和竿の特徴は、竹本来の特性を活かした絶妙なしなりと、漆塗りによる美しい光沢にあります。

現代では、伝統的な技法を守りながらも、現代の釣りスタイルに合わせた和竿も製作されています。台東区の「江戸和竿組合」(関連情報は東京都伝統工芸士会サイトにて)では、江戸和竿の展示販売を行っています。

江戸からかみ(えどからかみ)

「江戸からかみ」は、木版を使って和紙に模様を摺る伝統的な装飾紙です。江戸時代に襖や障子などの内装材として発展しました。

製作工程では、まず和紙に柿渋などを塗り、その上に木版で模様を摺ります。さらに金箔や銀箔を施して豪華に仕上げることもあります。江戸からかみの魅力は、繊細な模様と、光の当たり方によって表情が変わる奥深さにあります。

現代では、伝統的な文様を活かしながら、インテリア用のパネルやランプシェード、小物などにも応用されています。千代田区の「東京からかみ協同組合」(関連情報は東京都伝統工芸士会サイトにて)では、江戸からかみの展示販売を行っています。

江戸木版画(えどもくはんが)

「江戸木版画」は、江戸時代に発展した多色刷りの木版画技術です。浮世絵として世界的に知られ、西洋の印象派にも大きな影響を与えました。

製作工程は、絵師、彫師、摺師の分業で行われます。まず絵師が下絵を描き、彫師がそれを木版に彫り、摺師が色を重ねて摺っていきます。江戸木版画の魅力は、鮮やかな色彩と繊細な線描、そして独特の平面的な構図にあります。

現代では、伝統的な技法で浮世絵の復刻版を制作するだけでなく、現代アーティストが新たな表現を追求する媒体としても活用されています。浅草の「アダチ版画研究所」(公式サイト)では、江戸木版画の制作実演や販売を行っています。

東京の伝統工芸を体験できる場所

東京には、伝統工芸を実際に体験したり、職人の技を間近で見学したりできる施設が数多くあります。ここでは、特におすすめの体験スポットをご紹介します。

1. 東京都伝統工芸品センター

浅草にある「東京都伝統工芸品センター」は、東京の伝統工芸品を一堂に集めた展示販売施設です。42品目の伝統工芸品を実際に手に取って見ることができ、職人による実演も定期的に行われています。

住所:東京都台東区浅草4-36-2

アクセス:東京メトロ銀座線・都営浅草線・東武スカイツリーライン「浅草駅」から徒歩8分

営業時間:10:00~18:00(月曜定休、祝日の場合は翌日)

入場料:無料

公式サイト:東京都伝統工芸品センター

2. 江戸東京博物館

両国にある「江戸東京博物館」では、江戸時代から現代までの東京の歴史と文化を学ぶことができます。伝統工芸コーナーでは、実際の工芸品が展示されているほか、定期的に伝統工芸に関する特別展も開催されています。

住所:東京都墨田区横網1-4-1

アクセス:JR総武線「両国駅」から徒歩3分

営業時間:9:30~17:30(土曜日は19:30まで、月曜定休)

入場料:一般600円、大学生480円、65歳以上300円(特別展は別料金)

公式サイト:江戸東京博物館

3. すみだ江戸切子館

墨田区にある「すみだ江戸切子館」では、江戸切子の制作工程を見学できるだけでなく、実際に江戸切子の制作体験もできます。初心者でも気軽に参加でき、自分だけのオリジナル作品を作ることができます。

住所:東京都墨田区江東橋2-10-9

アクセス:JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」から徒歩5分

営業時間:10:00~18:00(火曜定休)

体験料金:グラス制作体験 8,000円~(所要時間約60分)

公式サイト:すみだ江戸切子館

4. 東京都立産業技術研究センター

江東区にある「東京都立産業技術研究センター」では、伝統工芸に関するワークショップやセミナーが定期的に開催されています。職人から直接指導を受けられる貴重な機会です。

住所:東京都江東区青海2-4-10

アクセス:ゆりかもめ「テレコムセンター駅」から徒歩5分

営業時間:9:00~17:00(土日祝休)

参加料金:ワークショップにより異なる

公式サイト:東京都立産業技術研究センター

5. 浅草エーワン

浅草にある「浅草エーワン」では、江戸押絵や東京手描友禅などの伝統工芸体験ができます。外国人観光客にも人気の体験スポットです。

住所:東京都台東区浅草1-1-12

アクセス:東京メトロ銀座線・都営浅草線・東武スカイツリーライン「浅草駅」から徒歩3分

営業時間:10:00~18:00(不定休)

体験料金:手ぬぐい染め体験 2,500円~(所要時間約40分)

公式サイト:浅草エーワン

これらの施設では、実際に伝統工芸に触れることで、その魅力をより深く理解することができます。体験を通して、職人の技の素晴らしさを実感してみてください。事前予約が必要な場合が多いので、訪問前に公式サイトで確認することをお勧めします。

まとめ:東京の伝統工芸、その魅力と未来

本記事では、東京都指定の42品目の伝統工芸について、その歴史や特徴、製作工程、そして体験できる場所までをご紹介しました。何世紀にもわたって受け継がれてきた職人の技と知恵は、私たちの生活に豊かさと潤いをもたらしてくれます。

東京の伝統工芸の魅力は、単なる「古い技術」ではなく、時代とともに進化し続ける「生きた文化」であることです。伝統を守りながらも、現代のライフスタイルに合わせた新しい表現や用途の開発に挑戦する職人たちの姿勢は、日本のものづくりの精神そのものを体現しています。

しかし、伝統工芸を取り巻く環境は決して楽観視できるものではありません。職人の高齢化や後継者不足、安価な大量生産品との競争など、多くの課題に直面しています。私たち一人ひとりが伝統工芸の価値を理解し、日常生活の中で取り入れていくことが、この貴重な文化遺産を未来へと継承していくために重要です。

東京を訪れる際には、ぜひ伝統工芸の工房や体験施設に足を運び、職人の技に触れてみてください。手作りの温もりと精緻な美しさは、きっと心に残る特別な体験となるでしょう。また、伝統工芸品を購入することは、単なるショッピングではなく、日本の文化と技術を支援する行為でもあります。

東京の伝統工芸は、日本の美意識と技術の結晶です。その魅力を発見し、楽しむ旅に出かけてみませんか?