はじめに

日本は、その国土の約7割を山地が占める、世界でも有数の山岳国です。四季折々に表情を変える山々は、時に優しく、時に厳しく、私たちに圧倒的な自然の美しさを見せてくれます。都市の喧騒から離れ、一歩山に足を踏み入れれば、そこには澄んだ空気、豊かな緑、そして息を呑むような絶景が広がっています。登山やハイキングは、そんな日本の山の魅力を全身で感じられる最高のアクティビティと言えるでしょう。

この記事では、数ある日本の名峰の中から、特に素晴らしい眺望を誇り、多くの登山者を魅了する「秘境」とも呼べる山岳を5つ厳選してご紹介します。北アルプスの峻険な岩峰から、東北の秀麗な独立峰、そして世界自然遺産の島の最高峰まで、それぞれの山の特徴、代表的な登山ルート、見どころ、アクセス方法、そして安全に楽しむための注意点を詳しく解説します。この記事が、あなたの次の山旅のきっかけとなり、素晴らしい絶景との出会いを後押しできれば幸いです。

さあ、一緒に日本の山岳が織りなす、天空の楽園へと旅立ちましょう!

1. 奥穂高岳(おくほたかだけ) – 北アルプスの盟主が魅せる天空の岩稜

出典:「ルートガイド | 穂高岳山荘⧉」|hotakadakesanso.com

https://www.hotakadakesanso.com/climb/route-guide

概要

標高3,190m。長野県と岐阜県の県境に聳える奥穂高岳は、北アルプス穂高連峰の主峰であり、日本で3番目に高い

出典:「None⧉」|None

https://pixabay.com/ja/photos/search/穂高連峰/

山です。その峻険な岩稜と圧倒的なスケール感は、まさに「北アルプスの盟主」と呼ぶにふさわしい風格を漂わせています。登山者にとっては憧れの頂であり、その頂から望む360度のパノラマ眺望は、苦労して登り詰めた者だけが味わえる最高のプレゼントと言えるでしょう。特に、モルゲンロート(朝焼け)やアーベントロート(夕焼け)に染まる穂高連峰の絶景は、一生忘れられない感動を与えてくれます。

登山ルート

奥穂高岳への登山ルートは複数ありますが、いずれも岩場や鎖場を含む上級者向けのコースです。十分な体力と経験、そして適切な装備が必須となります。

- 涸沢(からさわ)経由ルート(ザイテングラート):

出典:「奥穂高岳の難易度-登山トレッキング初心者の北アルプスルートガイド⧉」|登山初心者の為の日本アルプス登山ルートガイド

https://www.japanesealps.net/north/hodakadake/okuhodaka/

上高地から涸沢カールへ。日本屈指の紅葉スポットとして知られる涸沢をベースに、急峻な岩稜「ザイテングラート」を登り穂高岳山荘へ至る、最もポピュラーなルートです。

出典:「【2024年】一生に一度は見たい!涸沢カールの紅葉・登山情報 | YAMA HACK[ヤマハック]⧉」|【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン – ヤマハック

https://yamahack.com/1896

- 難易度:上級者向け

- 所要時間:上高地から涸沢まで約6時間、涸沢から奥穂高岳山頂まで約3時間(往復)

- 危険箇所:ザイテングラートの岩場、滑落・落石注意。

- 白出沢(しらだしざわ)経由ルート: 岐阜県側の新穂高温泉から。重太郎新道を経て、穂高岳山荘へ至ります。こちらも険しい岩場が連続します。

- 難易度:上級者向け

- 所要時間:新穂高温泉から穂高岳山荘まで約8~9時間

- 危険箇所:ハシゴ、鎖場の連続、滑落・落石注意。

見どころ

奥穂高岳の魅力は、山頂からの絶景にとどまりません。

- 涸沢カール: 日本最大級のカール(氷河地形)。夏は高山植物が咲き乱れ、秋(9月下旬~10月上旬)には燃えるような紅葉が谷一面を覆い尽くします。この眺望を求めて多くの登山者や写真愛好家が訪れます。

- ジャンダルム: 奥穂高岳山頂から西穂高岳へと続く稜線上にある、特徴的な岩峰。国内最難関とも言われる縦走路の核心部です。

- ご来光・星空: 標高3,000mを超える稜線から見るご来光や、満天の星空は格別です。穂高岳山荘などの山小屋に宿泊して、ぜひ体験したい絶景です。

- 高山植物・ライチョウ: 厳しい環境に適応した可憐な高山植物や、特別天然記念物のライチョウとの出会いも期待できます。

アクセス方法

- 上高地へ: 松本方面からはアルピコ交通、高山方面からは濃飛バスが運行。マイカー規制のため、沢渡(さわんど)駐車場(長野県側)または平湯(ひらゆ)駐車場(岐阜県側)からバスまたはタクシーを利用します。

- 新穂高温泉へ: JR高山駅から濃飛バスが運行。マイカーでのアクセスも可能で、ロープウェイ乗り場周辺に駐車場があります。

注意点

奥穂高岳は、国内でも有数の遭難事故が多い山域です。登山計画は綿密に立て、天候判断は慎重に行いましょう。岩場での滑落や落石には最大限の注意が必要です。ヘルメットの着用は必須です。また、標高が高いため高山病対策も忘れずに行いましょう。夏でも天候が急変すると気温が氷点下になることもあります。防寒着、レインウェアなどの装備は万全に。涸沢などの山小屋はシーズン中大変混雑するため、早めの予約が必要です。美しい自然を守るため、ゴミは必ず持ち帰り、登山道を外れて歩かないようにしましょう。

2. 白馬岳(しろうまだけ) – 高山植物の宝庫と白馬三山の雄姿

出典:「白馬三山縦走(白馬鑓ヶ岳~杓子岳~白馬岳)-登山トレッキング初心者の北アルプス登山ルート⧉」|登山初心者の為の日本アルプス登山ルートガイド

https://www.japanesealps.net/north/shiroumadake/shiroumayari/

概要

標高2,932m。長野県と富山県の県境に位置する白馬岳は、北アルプス後立山連峰の北部に位置する人気の高い山です。どっしりとした山容と、豊富な高山植物、そして日本三大雪渓の一つである「白馬大雪渓」で知られています。比較的アクセスしやすく、初心者から上級者まで楽しめる多様な

出典:「モデルコース・登山口へのアクセス – 白馬村公式観光サイト⧉」|白馬村公式観光サイト – 白馬村のオフィシャルサイトです。各アクティビティや施設の紹介・観光情報・旅の提案まで、一年中楽しめる白馬村の魅力をご案内します。

https://www.vill.hakuba.nagano.jp/tozan/modelcourse/

登山ルートがあるのも魅力です。山頂からは、後立山連峰はもちろん、遠く北アルプスの槍・穂高連峰や立山連峰、さらには日本海まで望む雄大な眺望が広がります。

登山ルート

白馬岳へのアプローチは主に長野県側からとなります。

- 白馬大雪渓ルート: 猿倉(さるくら)登山口から、日本三大雪渓の一つである白馬大雪渓を登る、最も人気のあるルートです。夏でも雪上を歩くため、アイゼン(軽アイゼンまたは6本爪以上推奨)が必要です。

- 難易度:中級者向け(雪渓歩行の経験が必要)

- 所要時間:猿倉から白馬岳山頂まで約6~7時間

- 危険箇所:雪渓での滑落、落石(特に雪渓上部の「葱平(ねぶかっぴら)」周辺)。雪渓の状態は年や時期によって大きく変わるため、最新情報の確認が必須。

- 栂池(つがいけ)自然園経由ルート: 栂池ゴンドラ・ロープウェイを利用し、栂池自然園から白馬大池、小蓮華山(これんげさん)を経て白馬岳へ至る稜線ルート。高山植物が豊富で、展望も素晴らしいコースです。

出典:「夏の賑わい前に、残雪残るエメラルドグリーンの白馬大池へ ~白馬大池、白馬乗鞍岳、船越ノ頭、栂池自然園~ – 山と溪谷オンライン⧉」|山と溪谷オンライン

https://www.yamakei-online.com/yama-ya/detail.php?id=694

- 難易度:初心者~中級者向け(距離は長い)

- 所要時間:栂池自然園から白馬岳山頂まで約5~6時間

- 危険箇所:天候急変時の稜線歩き、白馬大池周辺の残雪(時期による)。

- 白馬三山縦走ルート: 白馬岳、杓子岳(しゃくしだけ)、白馬鑓ヶ岳(しろうまやりがたけ)を繋ぐ縦走路。アップダウンがあり、岩場や鎖場も現れるため、体力と経験が必要です。

- 難易度:中級者~上級者向け

- 所要時間:白馬岳から白馬鑓温泉小屋まで約5~6時間(1泊2日以上推奨)

- 危険箇所:杓子岳・白馬鑓ヶ岳間の岩稜、天狗の頭付近の鎖場。

見どころ

白馬岳周辺は、多様な魅力にあふれています。

- 白馬大雪渓: 夏でも残る長大な雪渓。雪渓歩きは独特の体験ですが、危険も伴います。周囲の緑とのコントラストが美しい絶景ポイントです。

- 高山植物のお花畑: 白馬岳周辺は日本有数の高山植物の宝庫。「ウルップソウ」や「コマクサ」など、多くの固有種や希少種が咲き誇ります。特に栂池ルートや白馬大池周辺は見事です。見頃は7月中旬から8月上旬。

- 白馬大池: 神秘的なエメラルドグリーンの水をたたえる火口湖。湖畔には白馬大池山荘があり、絶景を眺めながらの休憩が可能です。

- 白馬三山の雄姿: 山頂からは、杓子岳、白馬鑓ヶ岳へと続く白馬三山の稜線が間近に迫ります。そのダイナミックな眺望は圧巻です。

- ご来光・雲海: 白馬山荘や白馬岳頂上宿舎に宿泊すれば、ご来光や雲海の素晴らしい絶景に出会えるチャンスがあります。

アクセス方法

- 猿倉へ: JR白馬駅から登山シーズン中、猿倉行きのバスが運行。タクシーも利用可能。マイカーの場合、猿倉に駐車場がありますが、台数に限りがあります。

- 栂池高原へ: JR白馬駅や白馬八方バスターミナルから栂池高原行きのバスが運行。栂池ゴンドラ・ロープウェイで栂池自然園へアクセスします。マイカーの場合、ゴンドラ乗り場周辺に駐車場があります。

注意点

白馬大雪渓ルートは、落石の危険が常に伴います。雪渓上部からの落石が多く、特に注意が必要です。ヘルメットの着用を強く推奨します。また、雪渓の状態は日々変化するため、事前に山小屋や観光案内所で情報を確認しましょう。夏でも天候が悪化すれば気温は急低下します。防寒対策、防水対策は万全に。栂池ルートは比較的歩きやすいですが、距離が長いため、十分な体力と行動食、水分が必要です。稜線歩きは強風や雷に注意。白馬岳周辺の山小屋は人気が高いため、早めの予約がおすすめです。高山植物を踏みつけないよう、登山道を歩きましょう。

3. 鳥海山(ちょうかいさん) – 東北の秀峰、出羽富士の魅力

出典:「「鳥海山」の登山コース特集!初心者から上級者まで楽しめる9つのルート | YAMA HACK[ヤマハック]⧉」|【YAMA HACK】日本最大級の登山マガジン – ヤマハック

https://yamahack.com/1878

概要

標高2,236m。山形県と秋田県の県境に聳える鳥海山は、東北地方で2番目に高い山であり、その美しい円錐形の山容から「出羽富士(でわふじ)」とも呼ばれる独立峰です。日本海に近く、山頂からは庄内平野や日本海の雄大な眺望を楽しむことができます。また、夏でも雪渓が残り、多様な高山植物が咲き誇る花の山としても知られています。古くから山岳信仰の対象とされてきた歴史も持ち、山麓には関連する史跡も点在します。

登山ルート

鳥海山には複数の登山ルートがあり、体力や経験に合わせて選ぶことができます。

- 鉾立(ほこだて)ルート(象潟口): 秋田県側からのアプローチ。鳥海ブルーラインを利用し、標高1,150mの鉾立展望台からスタートします。比較的登りやすく、展望も良い人気のルートです。

- 難易度:初心者~中級者向け

- 所要時間:鉾立から山頂(新山)まで約4時間

- 危険箇所:賽の河原付近のガレ場、御浜小屋から山頂への急登。

- 吹浦(ふくら)ルート(大平口): 山形県側からのアプローチ。標高差が大きく健脚向けのルートですが、ブナ林や滝など変化に富んだコースです。大物忌神社(吹浦)の鳥居が登山口となります。

- 難易度:中級者~上級者向け

- 所要時間:大平口から山頂(新山)まで約5~6時間

- 危険箇所:清水大神からの急登、河原宿上部の雪渓(夏期)。

- 湯ノ台(ゆのだい)ルート: 山形県側、南面からのルート。夏スキーでも知られる月光坂の雪渓を登ります。距離は比較的短いですが、急登が続きます。

- 難易度:中級者向け

- 所要時間:湯ノ台口から山頂(新山)まで約4時間

- 危険箇所:月光坂の雪渓(アイゼンが必要な場合あり)、山頂付近の岩場。

見どころ

鳥海山は、山頂だけでなく、登山道中にも見どころが満載です。

- 鳥海湖(ちょうかいこ):

出典:「「鳥海湖」 | ピクスポット | (絶景・風景写真・撮影スポット・撮影ガイド・カメラの使い方)⧉」|ピクスポット | (絶景・風景写真・撮影スポット・撮影ガイド・カメラの使い方)

https://www.pixpot.net/view_spots/spot/1947/cyokaiko

鉾立ルートの途中、御浜(おはま)にある美しい火口湖。湖面に映る鳥海山の姿は絶好の写真スポットです。「ハクサンイチゲ」などの高山植物も豊富。

- 夏でも残る雪渓: 千蛇谷(せんじゃだに)や月光坂など、夏でも大きな雪渓が残ります。涼しさを感じられるだけでなく、ダイナミックな景観を作り出しています。

- 高山植物の群落: 「チョウカイアザミ」や「チョウカイフスマ」といった固有種をはじめ、多種多様な高山植物が登山道を彩ります。見頃は7月から8月。

- 影鳥海(かげちょうかい): 早朝、日本海に鳥海山の影が映し出される現象。条件が揃わないと見られない神秘的な絶景です。

- 山頂(新山): 溶岩ドームである新山山頂は岩場で、360度の眺望が広がります。庄内平野、日本海、月山、朝日連峰、遠くは岩手山まで見渡せます。

- 紅葉: 9月下旬から10月中旬にかけて、山腹が美しい紅葉に染まります。特に鳥海ブルーラインからの眺めは素晴らしいです。

アクセス方法

- 鉾立へ: JR象潟(きさかた)駅から登山シーズン中、予約制の乗合登山バスが運行。鳥海ブルーラインは冬季閉鎖(例年11月上旬~4月下旬)。マイカーの場合、鉾立に駐車場があります。

- 吹浦(大平口)へ: JR吹浦駅からタクシー利用が一般的。マイカーの場合、大平山荘周辺に駐車場があります。

- 湯ノ台口へ: JR酒田駅からタクシー利用が一般的。マイカーの場合、湯ノ台口に駐車場があります。

注意点

鳥海山は独立峰のため天候が変わりやすく、特に日本海からの風の影響を受けやすい山です。夏でも急な気温低下や濃霧、強風に見舞われることがあります。レインウェアや防寒着は必携です。雪渓歩きは、時期やルートによってアイゼンが必要になる場合があります。事前に情報を確認し、準備しましょう。特に吹浦ルートや湯ノ台ルートは、雪渓の状態に注意が必要です。山頂付近は岩場が多く、浮石もあるため、足元に注意してください。水分補給も重要です。山小屋はありますが、収容人数に限りがあるため、宿泊する場合は予約が必要です。携帯トイレの持参を推奨します。

4. 槍ヶ岳(やりがたけ) – 天を突く岩峰、北アルプスのシンボル

出典:「ルート案内 | 槍ヶ岳登山情報 | 槍ヶ岳山荘グループ⧉」|槍ヶ岳山荘グループ

https://www.yarigatake.co.jp/climbing-info/route/

概要

標高3,180m。長野県と岐阜県の県境に聳える槍ヶ岳は、その名の通り、天を突く槍のような鋭い岩峰が特徴的な、北アルプスを象徴する山です。「日本のマッターホルン」とも称され、多くの登山者の憧れの的となっています。山頂部は非常に狭い岩場ですが、そこから望む360度のパノラマ眺望はまさに絶景。北アルプスの主要な山々をほぼ見渡すことができます。山麓には、上高地や新穂高温泉といった日本有数の山岳リゾートが広がります。

登山ルート

槍ヶ岳への登山ルートは複数ありますが、いずれも長丁場で、体力と登山経験が必要です。山頂直下は険しい岩場とハシゴが連続します。

- 槍沢(やりさわ)ルート: 上高地から梓川沿いに槍沢を遡行する、最も一般的なルート。比較的傾斜が緩やかで、危険箇所も少ないですが、距離が長いです。

- 難易度:中級者~上級者向け

- 所要時間:上高地から槍ヶ岳山荘まで約9~10時間(1泊2日以上推奨)

- 危険箇所:山頂直下のハシゴと鎖場。

- 飛騨沢(ひださわ)ルート: 岐阜県側の新穂高温泉から。槍平小屋を経由して、千丈乗越(せんじょうのっこし)へ急登し、槍ヶ岳山荘へ至ります。

- 難易度:中級者~上級者向け

- 所要時間:新穂高温泉から槍ヶ岳山荘まで約9~10時間(1泊2日以上推奨)

- 危険箇所:飛騨沢の急登、千丈乗越付近のガレ場、山頂直下のハシゴと鎖場。

- 表銀座(おもてぎんざ)縦走ルート: 中房(なかぶさ)温泉から燕岳(つばくろだけ)、大天井岳(おてんしょうだけ)などを経て槍ヶ岳へ至る、北アルプス屈指の人気縦走路。稜線歩きが長く、アップダウンもありますが、常に素晴らしい眺望が楽しめます。

- 難易度:上級者向け

- 所要時間:中房温泉から槍ヶ岳まで3~4日程度

- 危険箇所:各所の岩場、鎖場、天候急変時の稜線歩き、山頂直下のハシゴと鎖場。

見どころ

槍ヶ岳の魅力は、その象徴的な山容と山頂からの絶景にあります。

- 槍ヶ岳山頂: 狭い岩場の頂上。高度感抜群ですが、穂高連峰、常念岳、燕岳、立山連峰、後立山連峰など、北アルプスの名峰を一望できる最高の眺望ポイントです。

- 槍沢カールと天狗原:

槍沢ルートの途中にある氷河地形。夏はお花畑が広がり、秋には美しい紅葉が見られます。逆さ槍が見られる天狗池も人気の写真スポット。 - 槍ヶ岳山荘からの展望: 山頂直下にある槍ヶ岳山荘からの景色も素晴らしいです。夕焼けや朝焼けに染まる槍の穂先や、星空観賞も楽しめます。

- 高山植物: 槍沢や飛騨沢、表銀座の稜線では、チングルマやシナノキンバイなど、多くの高山植物に出会えます。

- ライチョウ: 森林限界を超える稜線部では、ライチョウに遭遇するチャンスもあります。

アクセス方法

- 上高地へ: 奥穂高岳と同様、マイカー規制のため、沢渡駐車場または平湯駐車場からバス・タクシーを利用。

- 新穂高温泉へ: 奥穂高岳と同様、JR高山駅から濃飛バスが運行。マイカーアクセスも可能。

- 中房温泉へ: JR穂高駅から登山シーズン中、バスが運行。マイカーの場合、中房温泉手前に駐車場がありますが、早い時間に満車になることが多いです。

注意点

槍ヶ岳山頂への最後の登り(穂先)は、垂直に近いハシゴと鎖場が連続します。ヘルメット着用は必須です。登り下りが一方通行になっている箇所もあります。混雑時は渋滞が発生し、時間がかかることがあります。焦らず、慎重に行動しましょう。落石にも注意が必要です。各ルートとも標高差が大きく、長丁場となるため、十分な体力が必要です。高山病対策も忘れずに行いましょう。天候の急変に備え、装備は万全に。稜線歩きは特に天候の影響を受けやすいため、悪天候時は無理せず撤退する判断も重要です。山小屋はシーズン中非常に混雑するため、必ず予約をしましょう。環境保護のため、ゴミの持ち帰り、登山道の厳守をお願いします。

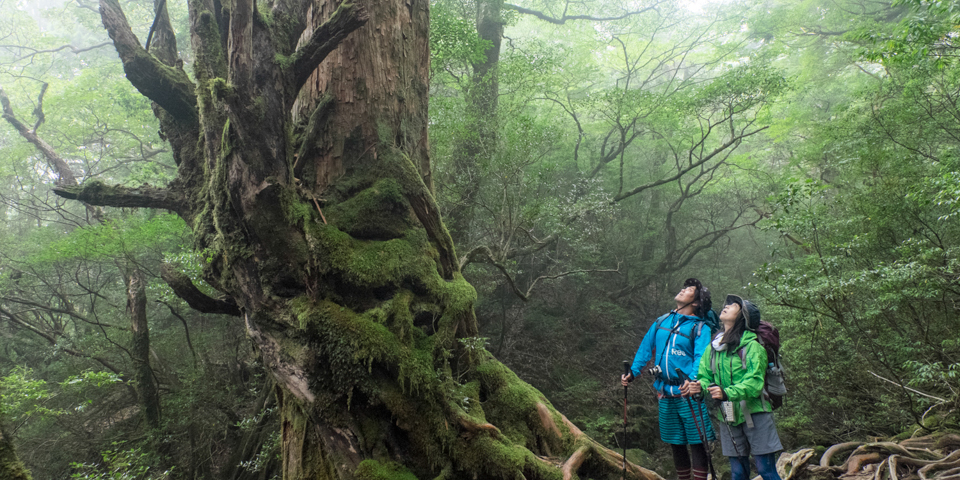

5. 屋久島(やくしま) 宮之浦岳(みやのうらだけ) – 世界遺産の森と九州最高峰からの眺望

概要

標高1,936m。鹿児島県、大隅諸島の屋久島にある宮之浦岳は、九州地方の最高峰です。島全体が世界自然遺産に登録されており、「洋上のアルプス」とも呼ばれる険しい山々が連なります。宮之浦岳登山は、樹齢数千年を超える屋久杉や、苔むした原生林など、屋久島ならではの神秘的な自然を体感できるのが最大の魅力です。山頂からは、屋久島の奥岳(おくだけ)と呼ばれる山々や、種子島、そして大海原を望む雄大な眺望が広がります。

登山ルート

宮之浦岳への登山は日帰りも可能ですが、距離が長く健脚向けです。山小屋を利用した1泊2日の行程が一般的です。

- 淀川(よどごう)ルート: 標高約1,370mの淀川登山口からスタートする、最もポピュラーなルート。比較的標高差が少なく、日帰りも可能です。

- 難易度:中級者向け(日帰りの場合は健脚向け)

- 所要時間:淀川登山口から宮之浦岳山頂まで往復約9~10時間

- 危険箇所:渡渉箇所(増水時注意)、山頂付近の岩場。

- 荒川(あらかわ)ルート(縄文杉経由):

出典:「屋久島 縄文杉 登山・トレッキング情報 コース概要、行き方、ツアーガイド紹介 | 屋久島観光協会⧉」|屋久島観光協会

https://yakukan.jp/feature/jomonsugi-course.html

荒川登山口からトロッコ道を歩き、縄文杉を経由して宮之浦岳へ至るルート。屋久島のハイライトである縄文杉も見ることができますが、距離が非常に長くなります。

- 難易度:上級者向け(健脚と十分な経験が必要)

- 所要時間:荒川登山口から宮之浦岳山頂まで片道約10時間以上(通常2泊3日以上)

- 危険箇所:長丁場による疲労、渡渉箇所、山頂付近の岩場。

- 縦走ルート: 白谷雲水峡(しらたにうんすいきょう)や永田岳(ながただけ)など、他の登山口や山々を繋いで宮之浦岳を目指す縦走ルートも多数あります。いずれも数日を要する上級者向けコースです。

見どころ

屋久島の奥深い自然を満喫できるのが宮之浦岳登山の醍醐味です。

- 屋久杉の巨木: 淀川ルートでは淀川小屋近くの「淀川翁」、荒川ルートでは「縄文杉」をはじめ、道中には様々な屋久杉の巨木を見ることができます。

- 苔むす森: 屋久島を象徴する、深く神秘的な苔の森。特に淀川ルートや白谷雲水峡からのルートでは、美しい苔の世界が広がります。

- 高層湿原「花之江河(はなのえごう)」: 淀川ルートの途中にある日本最南端の高層湿原。ミズゴケや高山植物が見られます。

- 山頂からの大パノラマ: 頂上は花崗岩の巨岩が点在し、遮るもののない360度の絶景が広がります。永田岳、栗生岳(くりおだけ)などの奥岳連峰や、天気が良ければ遠くの島々まで見渡せます。

- ヤクシカ・ヤクザル: 屋久島固有の動物であるヤクシカやヤクザルに登山道で出会うこともあります。

- シャクナゲ: 5月下旬から6月にかけて、山頂付近でヤクシマシャクナゲが美しい花を咲かせます。

アクセス方法

- 淀川登山口へ: 屋久島空港または宮之浦港・安房(あんぼう)港から、タクシーまたはレンタカーを利用。公共交通機関はありません。登山口手前の紀元杉(きげんすぎ)までは路線バスがありますが、本数は少ないです。駐車場あり。

- 荒川登山口へ: マイカー規制があり、屋久杉自然館前から登山バスを利用します(3月~11月)。

注意点

屋久島は「月に35日雨が降る」と言われるほど雨が多い地域です。登山中は天候が急変しやすく、大雨による増水で渡渉が困難になることもあります。レインウェアは高性能なものを必ず携行し、天気予報の確認は必須です。登山道は木道が整備されている箇所もありますが、木の根や岩で滑りやすい箇所も多いです。しっかりとした登山靴を選びましょう。日帰りでも距離が長いため、早朝出発が基本です。ヘッドランプも必ず携行してください。山小屋(淀川小屋、新高塚小屋など)は避難小屋であり、基本的に無人です。寝具や食料は全て自分で用意する必要があります。携帯トイレの持参・使用が推奨されています。屋久島の貴重な自然を守るため、ルールとマナーを守り、動植物を傷つけないようにしましょう。

まとめ

この記事では、息を呑むような絶景が待つ、日本の秘境ともいえる山岳を5つご紹介しました。

- 奥穂高岳: 北アルプスの厳しい岩稜が生み出す、天空の眺望。

- 白馬岳: 大雪渓と高山植物が彩る、北アルプスの花の女王。

- 鳥海山: 日本海を望む独立峰、東北の秀麗なる「出羽富士」。

- 槍ヶ岳: 天を突く孤高の岩峰、誰もが憧れる北アルプスのシンボル。

- 屋久島 宮之浦岳:

世界遺産の森を抜けて辿り着く、九州最高峰からの絶景。

それぞれの山には、独自の魅力と、訪れる者を圧倒する素晴らしい景色があります。登山やハイキングは、体力や経験が必要な場合もありますが、しっかりと準備をし、安全に注意すれば、日常では決して味わえない感動と達成感を得られるはずです。美しい紅葉、可憐な高山植物、素晴らしい眺望を求めて、多くの人々が山に魅了されています。あなたもこの記事を参考に、次の休日には、素晴らしい写真を撮りに、あるいはただ純粋に自然と向き合うために、日本の絶景の山々へ出かけてみませんか?

安全登山の情報収集には、日本山岳協会のウェブサイトや、各自治体・観光協会の情報をご参照ください。また、適切な装備選びには、信頼できる登山用品専門店の利用をおすすめします。あなた自身の素晴らしい山の体験を、ぜひ見つけてください。